Mein Eindruck: Konflikte werden viel öfter unter der Maßgabe ihrer „Lösung“ diskutiert, als es tatsächliche „Lösungen“ gibt. Was häufiger vorkommt, sind „halb bearbeitete“ oder „irgendwie eingefrorene“ Konflikte. Ich habe mir lange die Frage gestellt, wie sich dieses Missverhältnis zwischen Anspruch und Praxis erklären lässt.

Die Leitfrage dieses Textes lautet, wie sich unlösbare Konflikte erkennen lassen bzw. wann es sich lohnt, in einem Konflikt zu intervenieren und wann eher nicht.

In den vergangenen beiden Jahren habe ich drei einfache Tools entwickelt, mit denen ich einschätzen kann, ob sich die Mühe lohnt oder nicht. Anlass waren einige Konfliktfälle, die zunächst hoffnungsvoll und mit klarem Auftrag begannen, sich dann aber schnell festgefahren haben. Herkömmliche Gesprächs‑, Mediations- und Verhandlungsmethoden blieben wirkungslos. Was dann zwar im Sinne der ursprünglichen Aufträge nicht geholfen, aber Klarheit geschaffen hat, war eine weniger auf Psycho-Logik, als viel mehr auf ganz rationaler Voraussetzungs- und Folgenbetrachtung beruhende Analyse der jeweiligen Konstellationen. Aus vielfachem Nachdenken über diese Erfahrungen und vielen weiteren Team- und Konfliktinterventionen resultieren die folgenden drei Analysewerkzeuge, die ich mittlerweile am Anfang von Konfliktverhandlungen oder konfliktbezogenen Teamentwicklungen oder Supervisionen einsetze, um mit den Beteiligten Klarheit über die Voraussetzungen einer Konfliktbearbeitung herzustellen.

Diese Klarheit hilft entweder einer Intervention zu vergleichsweise schnellem Erfolg — oder spart viel Zeit, Mühe und Tränen. Konfliktbearbeitung wird so entweder „schnell und leise“ oder findet erst gar nicht statt. In letzterem Fall komme ich dann — in der Regel gemeinsam mit den Beteiligten — zu dem Schluss, dass es sich nicht lohnt, weiter zu diskutieren, sondern dass der Konflikt durch andere Schritte (personelle Veränderung, Trennung usw.) oder auf anderen Ebenen (bspw. Vorgesetzte, Justiz, also „Ersatzkommunikation“) transformiert werden muss.

Zwei der nachfolgend dargestellten Modelle bilden pragmatisch vereinfachte Anwendungen von Modellen, die ursprünglich von Friedrich Glasl stammen. Das dritte Modell arbeitet mit einfachen Wahrscheinlichkeitsskalen, wie sie nicht zuletzt aus dem Repertoire systemischer Interventionen bekannt sind.

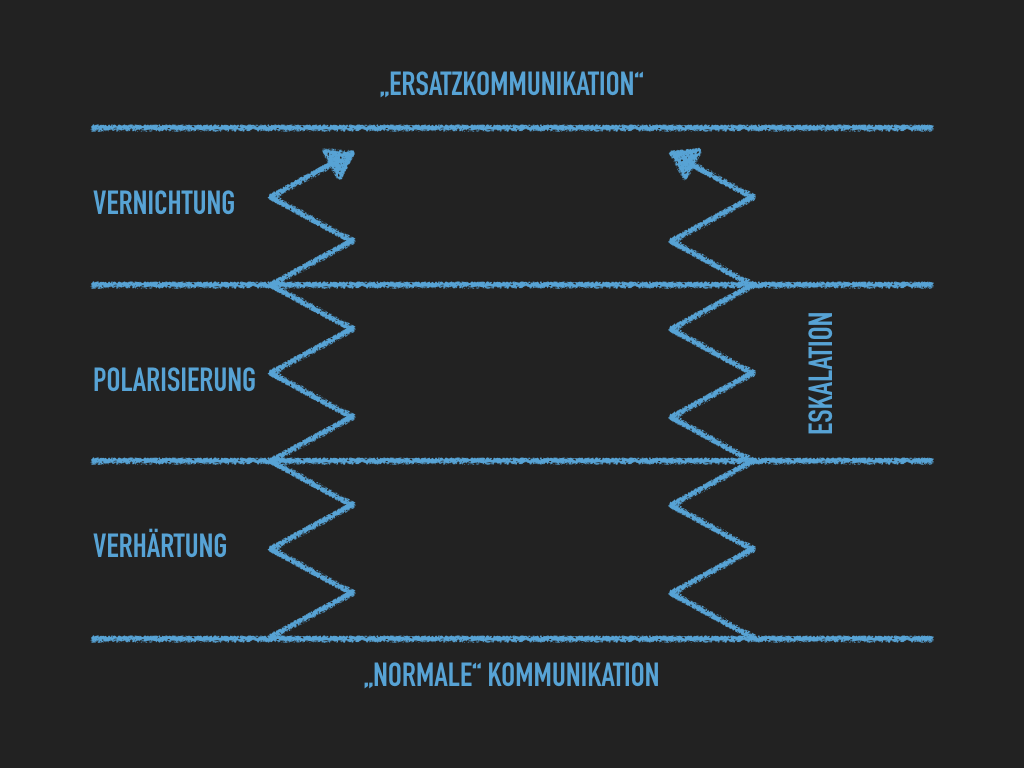

Analyse eines Konfliktes anhand seiner Eskalationsphasen

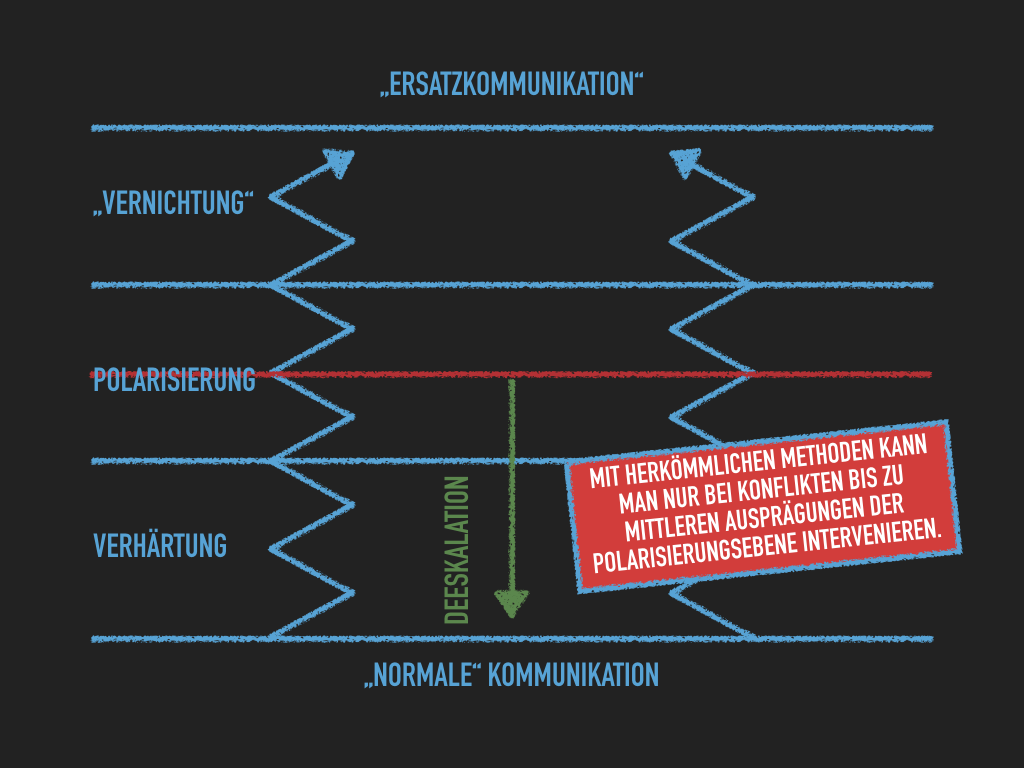

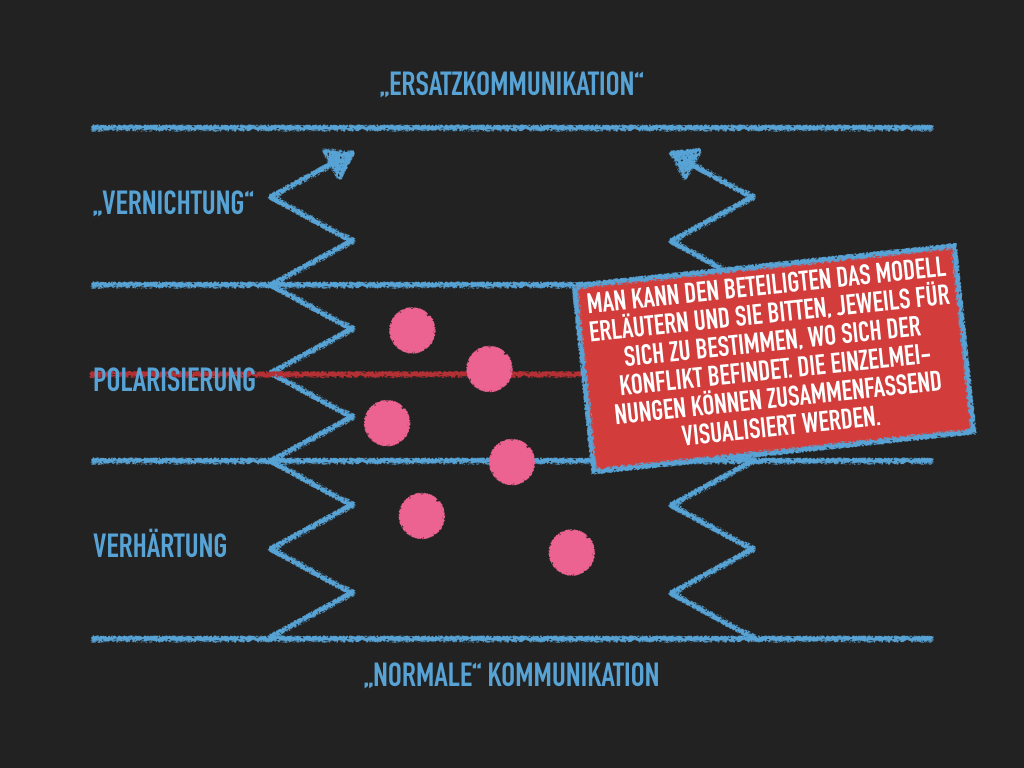

Von einer erfahrenen Mediatorin habe ich einmal den folgenden Satz gehört: „Mediation funktioniert nur bis zu einem mittleren Eskalationslevel und auch dann nur, wenn alle beteiligten Seiten wirklich wollen.“ Diesen Satz habe ich zu Hilfe genommen, als ich aus Friedrich Glasls neunstufigem Eskalationsmodell das folgende, lediglich dreistufige Modell entwickelt habe.

Verhärtung: Normalerweise regeln wir unsere Probleme mit Kommunikation. Das mag mal einfacher und mal schwieriger sein. Wenn die „normale“ Kommunikation versagt, kommt es zur Eskalation. In der ersten Phase verhärten die Beteiligten ihre Sichtweisen, aus Meinungen werden Positionen, um die gekämpft wird. Noch findet der Konflikt lediglich zwischen den Beteiligten statt.

Polarisierung/Gefahr des Gesichtsverlustes: Dauert der Konflikt an und kommt es zu einer polarisierenden Dynamik, beginnen die Beteiligten, Fraktionen zu bilden bzw. bisher Unbeteiligte in den Konflikt zu involvieren. Aus Positionen werden nun zunehmend „spaltende Pole“. Das m.E. wichtigste Kennzeichen ist hier, dass durch die Fraktionsbildung die Beteiligten ihre „Gesichter“ öffentlich mit ihrer jeweiligen Position verbinden. Das bedeutet, dass eine Deeskalation oder gar Einigung nur noch mit einer Art „Gesichtsverlust“ möglich ist und dadurch unwahrscheinlicher wird. Wenn ich mein Gesicht erst einmal öffentlich mit meiner Position im Konflikt verbunden habe, fällt es mir schwerer, mich wieder auf die andere Seite zuzubewegen.

Kaum mehr umkehrbare Eskalation/„Vernichtung“: Diese letzten Phasen eines Konfliktes (bei Glasl u.a. „begrenzte Vernichtungsschläge“ und „gemeinsam in den Abgrund“ genannt) sind davon gekennzeichnet, dass es den Beteiligten mittlerweile egal ist, was sie der Konflikt selbst kostet bzw. welches Risiko sie beim „Kampf“ eingehen. Es geht mehr oder minder nur noch darum, der anderen Seite Schaden zuzufügen. In dieser Phase noch mit herkömmlichen Methoden intervenieren zu wollen, ist in der Regel aussichtslos. Es ist daher besser, den Fall nach Möglichkeit gleich in die „Ersatzkommunikation“ zu überführen. Ersatzkommunikation bedeutet hier, dass andere Instanzen die Kommunikation anstelle der Beteiligten übernehmen oder entsprechende Entscheidungen treffen (Beispiel häusliche Gewalt: zunächst die Polizei, später das Jugendamt und andere; Beispiel Rosenkrieg: Anwälte und Gerichte; Beispiel eskalierende Konflikte unter Kollegen: Vorgesetzte, ggf. Personalabteilung und Betriebsrat).

Einschätzung des Grades der Gewöhnung an einen Konflikt

Bei manchen Aufträgen, einen Konflikt zu bearbeiten, bekam ich mit der Zeit den Eindruck, dass die Beteiligten auf eine seltsam verkehrte Art und Weise gar nicht wollten, dass der Konflikt verändert wird oder gar verschwindet. In der Psychologie nennt man das einen „Symptomgewinn“ — man leidet (in manchen besonders fiesen Fällen tun die Beteiligten nur so — und das mitunter sehr glaubhaft), aber gleichzeitig „braucht“ man das Leiden, um damit einen bestimmten Zweck zu erreichen.

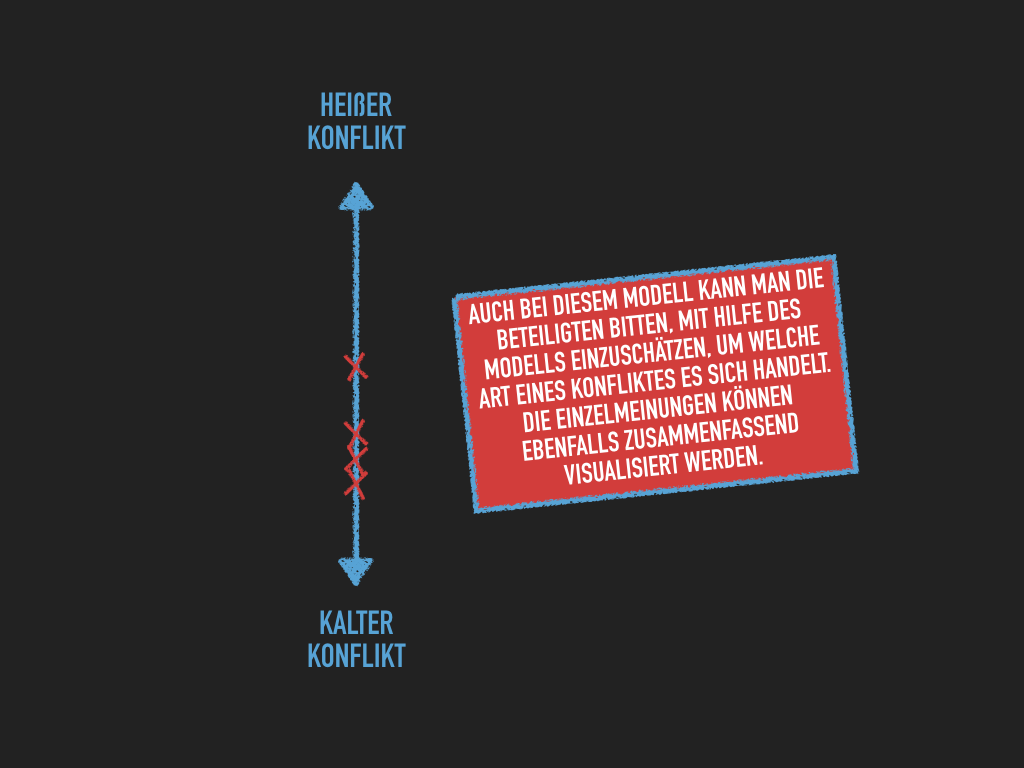

Aber unabhängig davon, ob ein impliziter „Symptomgewinn“ vorliegt oder nicht — Menschen können sich an sehr viel gewöhnen, auch an Konflikte. Es ist also hilfreich, nach dem Alter eines Konfliktes zu fragen und den Grad der Gewöhnung an den Konflikt einzuschätzen. Auch hierfür gibt es eine hilfreiche Analogie von Friedrich Glasl, der heiße von kalten Konflikten unterschieden hat. Ein heißer Konflikt ist einer, den man sieht und hört. Die Beteiligten sind einander noch so wichtig, dass sie sich gegenseitig sagen, was sie denken, dass sie schimpfen, diskutieren, um ihre Positionen kämpfen usw. Konflikte können aber mit der Zeit erkalten. Manche Konflikte frieren regelrecht auf ihrer jeweiligen Eskalationsebene ein — die entsprechenden Handlungen werden kaum mehr gezeigt oder nur noch symbolisch wiederholt, und mit der Zeit zieht Schweigen ein. Und mit dem Schweigen kommt die Kälte. Diese Konflikte sind es, die mit der Zeit krank machen, denn die mit dem Konflikt verbundenen Emotionen sind ja nicht „weg“. Sie werden nur zurückgehalten, verschwiegen, verdrängt. Die Eskalation fällt quasi in einen Dornröschenschlaf — nur mit negativen Folgen für die Beteiligten. Niemand tut etwas wirklich Eskalierendes, aber die Emotionen nagen weiter und die bösen Worte hinter vorgehaltener Hand werden zu einem leisen, aber immer hörbaren Zischen.

Versucht man in solchen Fällen, den Konflikt zu bearbeiten, kommt es nach meiner Erfahrung oft zu einer Variation des folgenden Musters:

- Die Beteiligten sagen in öffentlichen Terminen, dass sie gern bereit sind, an dem Konflikt zu arbeiten.

- In Einzelgesprächen schildern die Beteiligten das aus ihrer jeweiligen Sicht „wahre Ausmaß“ des Konfliktes. Gleichzeitig erheben alle Beteiligten — mehr oder minder implizit, eher selten ganz offen, sodass man nicht „festgenagelt“ werden kann — eine Bedingung für die Beteiligung an der Konfliktbearbeitung: dass die jeweils andere Seite dieses oder jenes zuerst tun müsse, sonst könne man sich nicht einlassen, denn das oder jenes habe die Grundregeln menschlichen Umgangs verletzt usw.

- Die Intervention fährt sich nun langsam aber sicher fest — mitunter garniert mit Zweifeln an den Kompetenzen derjenigen, die den Auftrag haben, in dem jeweiligen Konflikt zu vermitteln. Besonders hinterhältig wird es, wenn sich ansonsten heillos verstrittene Parteien diesbezüglich auf einmal einig sind.

Es kann also hilfreich sein, den Konflikt zunächst hinsichtlich seines Alters bzw. hinsichtlich der Gewöhnung der Beteiligten an den Konflikt zu untersuchen. Dafür kann die Anwendung der beschriebenen Temperaturanalogie hilfreich sein. Die Erfolgswahrscheinlichkeit für gesprächsbasierte Interventionen in lange erkalteten Konflikten sind meiner Erfahrung nach sehr begrenzt — auch wenn die Beteiligten mitunter sehr glaubhaft äußern, dass sie ein großes Interesse an der Lösung des Konfliktes haben, weil sie persönlich darunter leiden. Aber manchmal ist das Leid nicht groß genug bzw. sind die implizite Selbstbestätigung, der Statusgewinn oder was auch immer man aus dem Konflikt zieht, so groß, dass man nicht loslassen kann. In komplexeren Fällen mit mehr als zwei Beteiligten kann es auch sein, dass sich das gesamte Gefüge so an den Konflikt gewöhnt hat, dass einzelne Personen kaum etwas ändern können. Dann ist der Konflikt gleichsam zum „Besitz der Gruppe“ geworden, und man könnte nur etwas bewirken, indem man die Konstellation der Beteiligten verändert (Versetzung, Rotation usw.). In Organisationen, in denen solche Schritte aus rechtlichen oder/und rollentechnischen Gründen schwierig sind, kann man noch versuchen, die Führung des jeweiligen Bereiches zu verändern. Wenn auch das nicht geht, bleibt nur die konsequente Begleitung des Verlaufs mit formalistischen Mitteln (beobachten, dokumentieren, klare Vereinbarungen treffen, Sabotageakte ahnden, Ermahnungen aussprechen, Eskalationen formal korrekt durchführen usw.). Dieser letzte Weg ist lang, aber bisweilen der einzige, der bleibt. Die traurige Ironie in der Realität vieler Organisationen ist, dass die „wirklich bösen“ Konstellationen nicht nur durch die am jeweiligen, in der Eskalation eingefrorenen Konflikt beteiligten Personen entstanden sind, sondern auch durch die nicht erfolgten Handlungen der verantwortlichen Führungskräfte, beispielsweise durch Inkonsequenz (Aufgeben nach ein bis zwei Gesprächsversuchen), Wegsehen bei Sabotage, persönliche Hilflosigkeit im Umgang mit Konflikten, Ablehnung der entsprechenden Führungsverantwortung („Wir sind hier nicht im Kindergarten, die sind doch alle erwachsen!“) o.ä.

Einschätzung der Bereitschaft der Beteiligten, sich tatsächlich in dieser Konstellation noch einmal aufeinander einzulassen

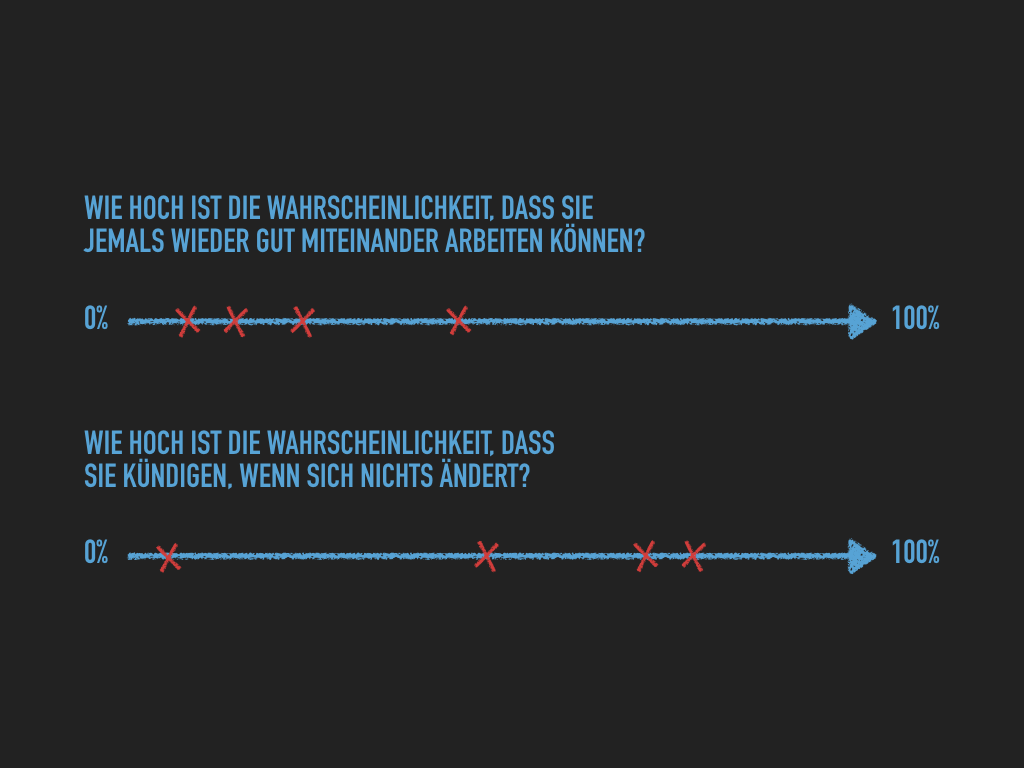

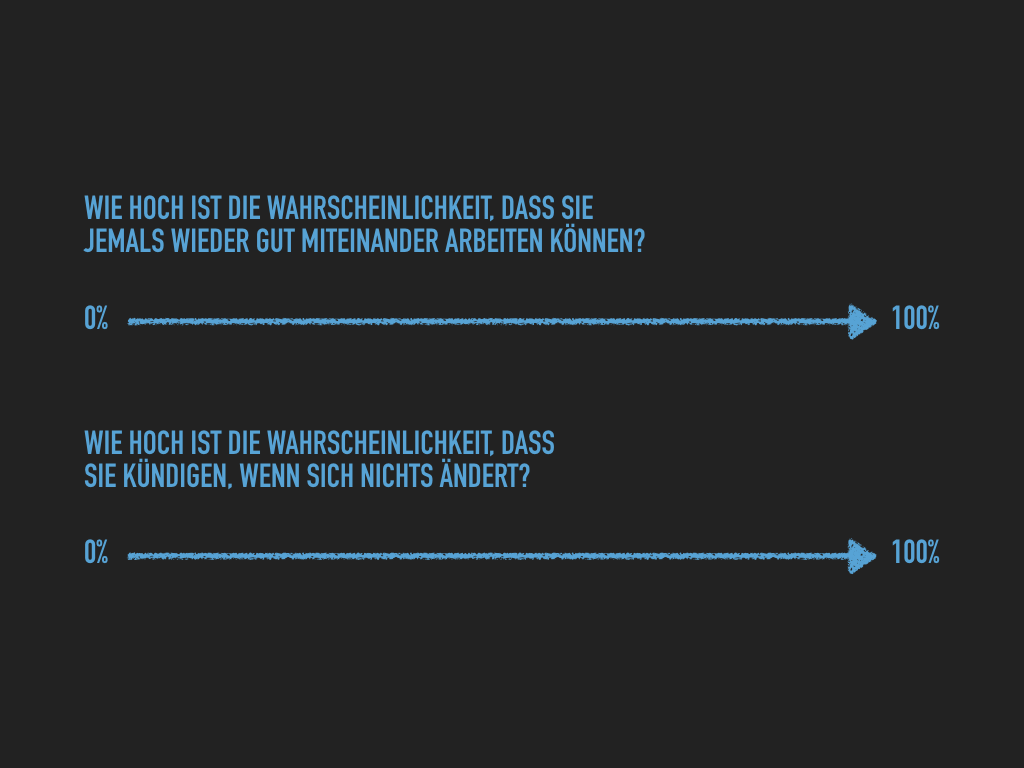

Zu den soeben beschriebenen langen Konfliktverläufen mit einem mehr oder minder „eingefrorenen“ Ist-Stand kann erschwerend hinzukommen, dass die Dynamik des Konfliktes bzw. dessen Ursachen den Beteiligten nicht bewusst sind. Das lässt sich bspw. daran erkennen, dass sich eine bestimmte Konfliktkonstellation trotz teilweiser Fluktuation der Beteiligten wiederholt. Wenn dann ausgeschlossen werden kann, dass die konflikthafte Konstellation durch die Organisation oder die Führung hervorgerufen wird (bspw. durch gegenläufige Rollenkonstellationen oder in den Konflikt führende Anweisungen durch Vorgesetzte), muss es andere Ursachen geben. Manchmal — und insbesondere dann, wenn sehr lange um den Konflikt „herumgelaufen“ wird und kaum einer der Beteiligten genau beschreiben kann, worum es eigentlich geht, sich aber Konfliktsituationen nach einem bestimmten Muster beinahe zwangsläufig wiederholen — liegen die Ursachen möglicherweise in einer kaum bewussten konflikthaften Konstellation der beteiligten Persönlichkeiten (bspw. Konflikte zwischen verdrängten Persönlichkeitsanteilen, Projektionen oder andere individuelle Abwehrmechanismen). Da eine Konfliktbearbeitung aber keine Therapiestunde ist und die Thematisierung entsprechender Ursachen kaum zum Auftrag gehört und von den Beteiligten in der Regel auch abgelehnt wird, ist es mitunter besser, dieses Thema zu umgehen. Eine der Möglichkeiten, an solchen Stellen dennoch zu handeln, ist die Arbeit mit der Frage, wie hoch die Bereitschaft oder die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in der jeweiligen Konstellation noch einmal gut miteinander arbeiten oder auskommen kann. In der Regel gibt es in solchen Fällen bei einem Teil der Beteiligten den Wunsch, die Konstellation zu verlassen. Deshalb lautet eine weitere hilfreiche Frage, wann oder mit welcher Wahrscheinlichkeit man die Konstellation verlassen würde, wenn sich nichts ändert. Bisweilen sind sich die Beteiligten hier überraschend einig.

Die entsprechende Befragung sollte einzeln erfolgen, bspw. jede/r für sich auf einem Blatt Papier. Die Blätter können dann eingesammelt und in ein gemeinsames „Stimmungsbild“ übertragen werden. Manchmal erleichtert ein solches Bild das Gespräch über die Situation im Sinne einer Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten, bspw. nicht eine Bearbeitung des Konfliktes, sondern eine Veränderung der Konstellation selbst.