Der folgende Text fasst die wichtigsten Inhalte eines Vortrags zusammen, den ich auf dem Symposium „Wie viel Arbeit braucht der Mensch?“ am 10. Juli 2015 an der Dresden International University gehalten habe. Das Symposium hat anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Masterstudiengangs Human Communication (Kommunikationspsychologie) stattgefunden. Zum Symposium ist auch unser neues Buch „Gesprächsführung im Jobcenter“ in der Edition Humanistische Psychologie erschienen.

Wir leben in Zeiten, die uns zu Recht so vorkommen, als würde (fast) alles schneller und gleichzeitig komplexer werden. Viele aktuelle Texte beginnen mit einer Variante dieser Feststellung. Für arbeitende Menschen bedeuten unsere aktuellen Möglichkeiten, Arbeit zu organisieren, dass man mehr in kürzerer Zeit schafft. Die zunehmende Komplexität – man nehme etwa als Beispiel nur die Entwicklung eines beliebigen technischen Geräts und vergleiche die technische Dokumentation oder allein das Vertragswerk für ein zugeliefertes Element des betreffenden Geräts mit den entsprechenden Dokumenten vor dreißig Jahren – sorgt dafür, dass man dabei immer engere und intensivere Abstimmungsprozesse gestalten muss. Ein Manager etwa kann vielleicht einen Prozess insgesamt überschauen, um Entscheidungen bezüglich der Lösung für ein auftretendes Problem zu treffen, reicht sein Wissen aber in der Regel nicht mehr aus. Vielmehr braucht er die Fähigkeit, Wissensträger schnell zusammenzubringen und arbeitsfähig zu machen. Die Kommunikation über Fachgrenzen hinweg ist sicher nicht einfach, aber genau darauf kommt es zukünftig an. Das meines Erachtens gegenwärtig hilfreichste Buch dazu stammt von Amy Edmondson und trägt den Titel „Teaming“.

Angesichts dieser Beschleunigung bei gleichzeitiger Zunahme von Komplexität und Interaktionsdichte verwundert es nicht, dass die empfundene Arbeitsbelastung zunimmt. Zumindest für Menschen über 40 stimmt in der Regel die Aussage, dass unsere Gewohnheiten noch aus einer „alten“, langsameren Zeit stammen. Eine Weile waren die neuen Tools gut: Smartphones, vernetzte Kalender, Projektmanagement-Tools oder Dokumentationswerkzeuge mit Echtzeit-Aktualisierung sind sehr hilfreich. Aber wenn man erst einmal ein paar Jahre sein Handy nicht ausgemacht hat, oft oder immer erreichbar war und so weiter, dann kann es passieren, dass der Körper irgendwann nicht mehr mitmacht. Und Schlaflosigkeit ist da nur ein eher leichtes Symptom. Schlimm wird es, wenn Menschen irgendwann plötzlich stark depressiv werden und nicht mehr denken können.

Die Frage, wie viel Arbeit wir brauchen, und wo wir vielleicht Grenzen ziehen, ist also durchaus eine sinnvolle. Vor dem Hintergrund der Frage „Wie viel Arbeit braucht der Mensch?“ habe ich eine Reihe von Methoden zusammengetragen, die im Coaching, aber auch ganz individuell in der Selbstklärung dabei helfen können, die eigenen Prioritäten zu hinterfragen und neu zu justieren.

Vorab sei jedoch zur Vorsicht geraten: Einige der Methoden können recht intensive Wirkungen haben. Wenn man sie zur Selbstklärung anwendet, kann man selbst entscheiden, wie weit man geht. Werden sie im Coaching oder in Beratungssettings, etwa in der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen eingesetzt, sind Vorsicht und ein hohes Maß an Empathie und Beratungskompetenz gefragt. Methoden sind niemals nur darum einzusetzen, weil sie wirken, oder weil man sie gerade spannend findet, oder weil sie gerade irgendwie passen könnten. Der Einsatz von Methoden folgt immer der Beziehungsdynamik zwischen beratender und beratener Person. Diese Beziehung muss erst zu einer helfenden Beziehung werden, sprich, die hilfesuchende Seite muss sich erst sicher genug fühlen, sich zu öffnen. Doch auch dann sind thematisch geeignete Tools noch kein Garant, dass auch erreicht wird, was intendiert wird. Vielmehr kommt es auf die Grundhaltung an: Habe ich die Rogersschen Grundhaltungen Empathie, Echtheit und Wertschätzung wirklich „drauf“ – auch in der jeweiligen, gerade aktuellen Beratungssituation mit dieser individuellen Klientin? Kann ich meine/n Gesprächspartner/in respektieren, akzeptieren, ernst nehmen, so wie er oder sie gerade ist? Kann ich ihr oder ihm „demütig fragend“ folgen, oder schubse ich ihn oder sie vor mir her – in eine von mir für richtig erachteten Richtung? All das sind wichtige Fragen, wenn es um den Einsatz von Methoden geht. So gut und wirkungsvoll manche der nachfolgend dargestellten Methoden also sein mögen – prüfen Sie bitte lange und sorgsam, ob und wann sich ein Einsatz lohnt. Fragen Sie lieber zehn Mal mehr, hören Sie lieber drei Stunden länger zu, bevor Sie intervenieren. Tooligans gibt es nämlich schon genug 😉

„Lebe so, wie wenn Du noch einmal leben könntest!“ (Friedrich Nietzsche)

Als ich diesen Satz vor einigen Jahren las, fragte ich mich zunächst, was Nietzsche damit gemeint haben könnte. Als ich den Satz zur Frage umformulierte, wurde mir die Bedeutung schlagartig klar: „Was würdest Du an Deinem Leben ändern (nicht mehr tun, stattdessen tun), wenn Du noch einmal leben könntest?“ Die Anworten auf diese Frage können sehr schmerzhaft sein. Aber beantwortet man die Frage ehrlich, führt dies – trotz vielleicht allen Schmerzes – zu dem speziellen Gefühl von Erleichterung, das mit Klarheit einhergeht. Nietzsche selbst hat seinerzeit viel vom Übermenschen schwadroniert, der, habe er sich einmal „ins Eis“ gewagt, klar sieht. Lässt man die Schwülstigkeit solcher Metaphern einmal weg, wird klar, was er damit (auch) meinte: Diejenigen Menschen sehen klarer, die in der Lage sind, sich jenseits der „Fallstricke der eigenen Existenz“ – also jenseits aller Verdrängungen, aller „Lieber lasst es so schön!“-(Und redet nicht darüber!)-Einladungen, aller Lebenslügen – dem zu stellen, was sie tatsächlich betrifft. Dann ist das Leben zwar kein Schlagerlied, aber Schlager sind ja ohnehin nur eine Variante der eben gemeinten kontraphobischen Selbstbetrügereien 😉

Aber auch hier Vorsicht: Stellen Sie diese Frage zunächst einmal sich selbst, finden Sie Antworten und handeln Sie gegebenenfalls danach. Erst dann können Sie die Konsequenzen erfassen, die Antworten auf diese Frage haben können. Dann wissen Sie auch, wann diese Frage vielleicht geeignet ist, und wann Sie die Frage besser nicht stellen. Es gibt weit mehr als tausend gute Gründe, sich Wahrheiten, Lebenslügen et cetera nicht einzugestehen. Und oft genug sollte man seine Klienten auch dort, wo sie sich eingerichtet haben, leben lassen. Kurz: Die Frage kann viel zu existenziell sein.

Was würden Sie bereuen, wenn Ihr Leben morgen enden würde?

Auch diese Frage ist in ganz ähnlicher Weise geeignet, die Prioritäten „zurechtzurücken“. Hintergrund: Bronnie Ware hat Sterbende dazu befragt, was sie bereuen, und fand heraus, dass es sich bei den meisten Antworten auf diese Frage um Varianten von lediglich fünf Sätzen handelt. Wie diese Frage als Methode angewendet werden kann, haben wir hier ausführlicher dargestellt. Schlussfolgerung aus der Methode: Unser Bedürfnis nach Bindung scheint am Ende des Lebens das wichtigste, bleibendste zu sein. Eingeklemmt zwischen Nähebedürfnis, Statusstreben, Selbstverwirklichung und oft genug auch dem Ziel, anderen vorzumachen, man sei jemand, der man gar nicht ist (nur damit man selbst glauben kann, man sei jemand anders als das ungeliebte Selbst), verbringt man sein Leben zwischen (empfundenen) Verpflichtungen. Die Methode kann helfen herauszufinden, wo man selbst gerade steht, was wirklich wichtig ist und was (oder auch: wen) man besser lassen sollte.

Die „Wippe“

Eine hilfreiche Methode, die Dynamik der inneren Konflikte zwischen dem, was eine Person an Rollen im Leben gelernt hat und den „ursprünglichen“ beziehungsweise ganz ureigenen, ganz persönlichen Impulsen zu klären, ist, die jeweiligen Impulse als „Wippe“ zu visualisieren. Ich bitte meine Klienten, einmal die verantwortungsbezogenen inneren Stimmen zu benennen. Häufig werden dann „Treiber“ benannt wie „Leiste!“ und „Mache, was andere wollen!“. Auf der anderen Seite werden dann die auf die eigene Person gerichteten Impulse positioniert. In der Regel werden die Verantwortungsimpulse bezüglich der inneren Treiber und der Erwartungen anderer Menschen viel größer oder „schwerer“ dargestellt als die Impulse der Selbstsorge und der eigenen Prioritäten. Durch die „Wippe“ kommt das – oft vorzufindende – Ungleichgewicht zwischen den Erwartungen anderer Menschen (häufigste Nennungen: Familienmitglieder, Vorgesetzte) und den ganz persönlichen Dingen (das kommt am ehesten dem nahe, was oft als das „innere Kind“ bezeichnet wird) zum Vorschein. Den betreffenden Personen wird dann klar, unter welchem Erwartungsdruck sie eigentlich stehen. Insbesondere wenn es um psychosomatische Beschwerden geht, werden diese mit Hilfe der Methode kognitiv zugänglich. In einem Fall war die „Verantwortungsrolle“, also ein Handlungsmuster, in den allermeisten Situationen „groß“ und „stark“ und „erwachsen“ sein zu müssen und für beinahe alles (in der eigenen Familie, für die eigenen Eltern, im eigenen Team, gegenüber dem Chef) verantwortlich zu sein, so stark, dass die betreffende Person in Anbetracht der Wippe sagte: „Um die Kleine da muss ich mich mal kümmern.“ Doch das ist falsch. Man kann sich um das innere Kind nicht „kümmern“. Wenn man Mitleid mit ihm hat, hilft das nichts. Man muss vielmehr „in das Kind hineingehen“, etwas tun, was das Kind tun würde, das Kind sein, dem Kind Raum geben. Beispielsweise könnte die Person sagen: „Es geht mir besonders gut, wenn ich über freie Felder wandere.“ Oder: „Als Kind war ich viel draußen und habe Tiere beobachtet.“ Dann sind es Wanderungen über freie Felder und Tierbeobachtungen, die helfen, nicht aber Mitleid für das innere Kind oder Wellness oder „etwas für sich tun“, was sich die Person in der „Verantwortungsrolle“ ausgedacht hat.

In einem Fall mit starken psychosomatischen Beschwerden wurde klar, dass die betreffende Person außer gelegentlichen Wanderungen gar nichts mehr nur aus sich heraus tat. Sie las keine Bücher mehr, hatte keine unstrukturierte Zeit mehr mit der Familie, stand auch bei ihrer Arbeit unter wachsendem Druck. Alle Reservate waren der Verantwortung zum Opfer gefallen. In der Firma gab es Umstrukturierungen, zuhause mussten die eigenen Eltern gepflegt werden, die Kinder brauchten finanzielle Unterstützung. Nach einem Zusammenbruch merkte die Person während der Wiedereinarbeitung, dass nichts mehr so flott und unproblematisch ging wie vorher. Nun war die Angst da, dass sie wieder zusammenbrechen könnte. Auf der Wippe standen links drei große Figuren: die Erwartungen des Chefs, die eigenen Treiber aus der Kindheit („Mach! Streng Dich an!“) und die Erwartungen der Familie. Rechts stand ein kleiner Zwerg, der Sport machen und lesen wollte, aber zu erschöpft war und keine Zeit dafür fand. Die Lösung lag darin, der eigenen Familie mitzuteilen, dass die Person nach dem Zusammenbruch jemand anders war als vorher und dass sie nicht mehr allen Erwartungen entsprechen konnte. Die Familie reagierte mit Erwartungsdruck, mit Tränen und so weiter. Die Reaktion war wiederum ein heftiges schlechtes Gewissen mit sehr deutlichen Erinnerungen an Ereignisse aus der Kindheit, in denen es darum ging, den Erwartungen der Eltern nicht entsprochen zu haben. Die Erleichterung, ausgesprochen zu haben, dass man jemand anderes sei, war das einzige, was half, das schlechte Gewissen zu ertragen.

Die Linien-Methode

Von Irvin Yalom stammt die folgende, ebenfalls recht „existenzialistische“ Methode: Man zeichne einen Strich und markiere mit je einem Symbol die Geburt am Anfang und den Tod am Ende der Linie. Dann markiere man mit Hilfe eines Kreuzes diejenige Position auf der Linie, von der man glaubt, dass sie etwa dem gegenwärtigen Lebensalter entspricht (beispielsweise: „Halbzeit“). Dann schreibe man unter die Linie die fünf, sechs Dinge, die einem im Leben am wichtigsten sind. Das Wichtigste am Anfang, die weniger wichtigen Dinge dann je nach eingeschätzter Relevanz auf den entsprechenden Positionen. Nun kommt der wichtigste Schritt: Streichen Sie nun die erste Position durch. Stellen Sie sich dann Ihr Leben vor, wie es ohne das, was Ihnen am wichtigsten ist, wäre. Nehmen Sie sich Zeit, versetzen Sie sich hinein. Was macht das mit Ihnen? Welche Gefühle oder Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf? Betrachten Sie dann noch einmal Ihr Leben, wie es gerade ist. Hat sich die Perspektive geändert? Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie?

In Ergänzung der Übung kann es hilfreich sein, das folgende Dalai-Lama-Zitat zu reflektieren: „Es ist besser zu wollen, was man hat, als zu haben, was man will.“ Die Übung eignet sich auch, in Weiterbildungen mit Menschen, die in Helferberufen arbeiten, das Thema Empathie zu bearbeiten. In Helferberufen, beispielsweise in Familienhelferteams oder im Jobcenter, hat man es oft mit Menschen zu tun, denen das Wichtigste im Leben entweder sehr schwierig vorkommt (beispielsweise die Familie) oder ganz abhanden gekommen ist (beispielsweise eine Arbeit als primäre Quelle für Status und Sinnerleben). Wenn man lange mit Menschen in schwierigen Lebenslagen arbeitet, kann es passieren, dass man beginnt, die Lebensführung dieser Menschen zu bewerten. Dann hilft diese Übung, sich gegebenenfalls wieder besser in Klientinnen und Klienten hineinzuversetzen.

Verändere Deine Fragen!

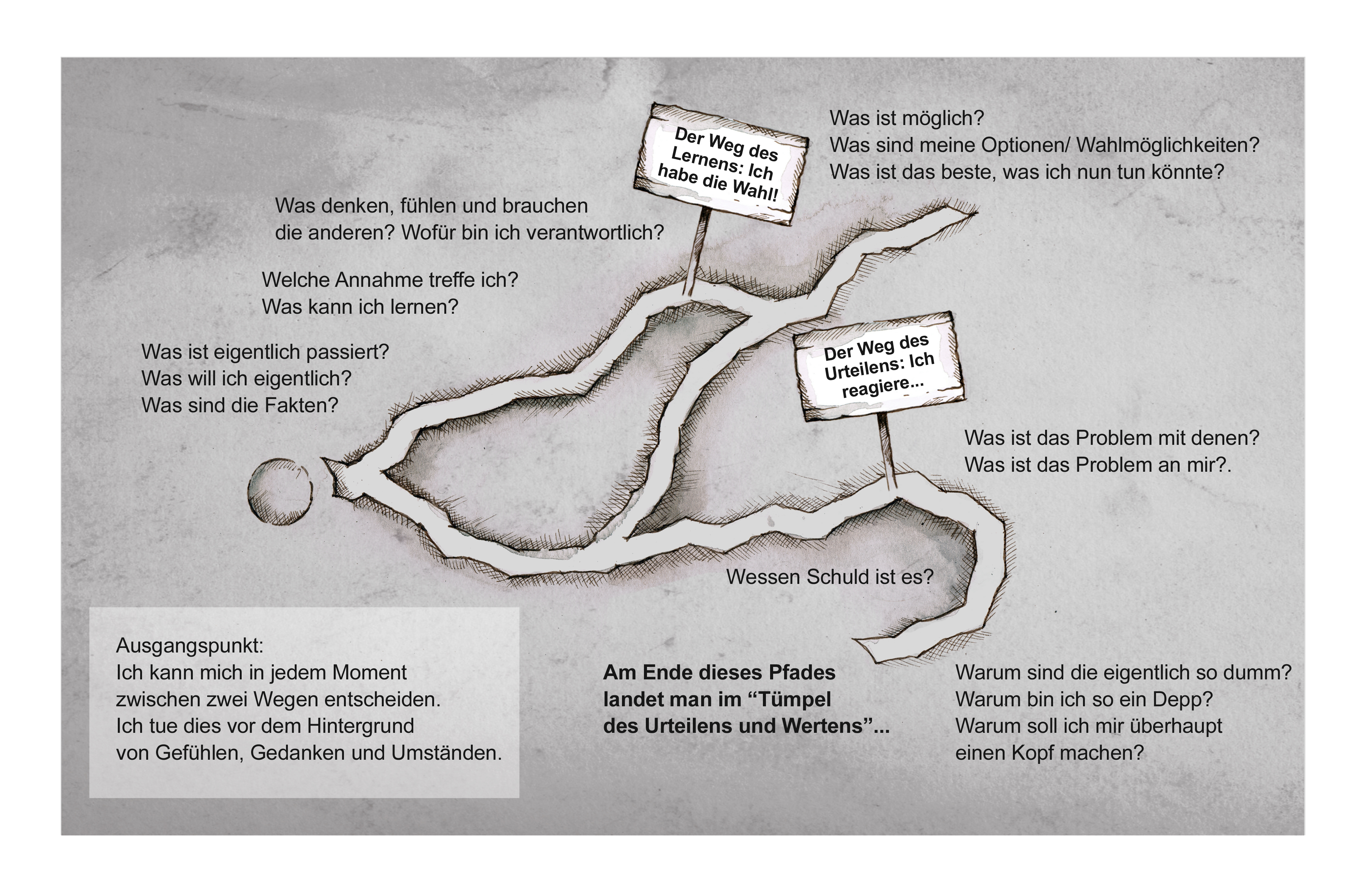

Eine der für mich persönlich wichtigsten Methoden überhaupt habe ich in einem klugen Buch mit dem Titel „Change your questions!“ gefunden. Kurz gesagt kann man sich in jeder Situation entscheiden, ob man die Situation bewerten möchte, oder ob man etwas daraus lernen möchte. Emotionen können als „handlungsvorbereitende Situationsbewertungen“ verstanden werden. Und in der Regel machen wir uns über unsere Bewertungen keinen Kopf: wir nehmen etwas wahr und haben eine Emotion dazu – in alltäglichen Situationen bekommen wir das nicht mit. Emotionale Reaktionen sind so normal und automatisiert, dass wir sie nicht steuern können. Wir können uns höchstens beobachten und uns fragen: „Was war das, was ich denke, bevor ich es gedacht habe?“ Ganz im Sinne von: „Was war das für eine Emotion, bevor das ein Gedanke wurde?“ Denn: In der Regel wird aus einer Emotion eine recht direkte Reaktion und wir machen uns – quasi im Nachhinein – einen Reim darauf. Deshalb wehren wir alle möglichen Dinge, die uns gesagt werden, einfach ab. „Hast Du mein… gesehen?“ – „Nee, ich habe es nicht versteckt. Was soll ich denn damit?“ Das ist kein Gespräch, sondern reine Abwehr. Ich habe nicht die Frage verstanden, sondern sofort reagiert, und zwar mit Selbstschutz. Wenn mein Gegenüber nun sagt: „Ich wollte nicht wissen, ob Du… genommen oder versteckt hast, ich wollte wissen, ob Du es gesehen hast, weil ich es suche.“ antworte ich: „Naja, ich wollte nur sagen, dass ich es nicht war, weil ich es ja sonst immer bin.“ Sie sehen: es schaukelt sich hoch, nun haben wir sogar noch das Wort „immer“ eingebaut. Der Tag kann also noch spannend werden 😉

Dieses denkbar belanglose Beispiel soll nur die Natur des oben dargestellten Prozesses verdeutlichen – wir reagieren emotional. Die Emotion an sich – also das, was wirklich passiert, wird dabei kaum zum Gedanken. Was hingegen zum Gedanken – und damit überhaupt kommunizierbar – wird, sind die Dinge, die wir uns dazu – immer uns selbst schützend – zurechtlegen. Aber genau das führt in die Sackgasse aus einem Wechselspiel gegenseitiger Bewertungen – natürlich unbewusst beziehungsweise automatisch. Wenn ich jemanden nicht überzeugen kann, frage ich mich, was ich falsch gemacht habe. Oder warum der so blöd ist, das nicht zu verstehen. Ich verlasse aber keinesfalls meine Position.

Wenn ich mich nun stattdessen frage, was mein Gegenüber eigentlich will, welche Informationen ich habe und welche vielleicht noch nicht, welche Optionen ich habe et cetera, dann wird das Gespräch ein völlig anderes.

In problematischen Situationen passiert die Eskalation sowieso. Konflikte sind nicht aus der Welt zu schaffen – sie passieren einfach. Die Frage ist, was ich nach einer Eskalation mache. Verletzter Stolz? Gesichtswahrendes Schweigen? Die meisten erwarten, dass die andere Seite einlenkt. Man selbst hätte ja schon dies oder das… Pustekuchen. Die einzigen Menschen, an deren Handlungen wir etwas ändern können, sind wir selbst. Indem wir uns andere Fragen stellen. Auf andere Gedanken kommen. Indem wir unsere Emotionen (die sowieso passieren), in wichtigen Fällen im Nachhinein „umdenken“. Denken ist Probehandeln. Ich kann mir im Konflikt (wenn ich das überhaupt schaffe, unter Druck ist das Denken fast unmöglich) oder besser danach Fragen stellen, wie sie auf der nachfolgend dargestellten Karte verzeichnet sind. Ich kann mich also immer entscheiden, ob ich eine Abkürzung hinüber auf den „Pfad des Lernens“ suche und den „Pfad des Bewertens“ verlasse.

Presencing

Der Begriff des Presencings geht auf Otto Scharmer zurück und meint im Wesentlichen eine Verbindung aus „Hier und Jetzt“ und „nachspüren“. Früher, als mir solche Dinge nicht geläufig waren, habe ich auf solche „quasi-esoterischen“ Methoden mit etwas reagiert, das man bei gutem Willen „bodenständige Skepsis“ nennen könnte. Aber die Erfahrung lehrt: es ist, wenn es um das eigene Stresserleben geht oder – allgemeiner noch – um das eigene „Sein in der Welt“, dann kann man tatsächlich viel lernen, wenn man auf seinen eigenen Atem hört, sich auf sich selbst im „Hier und Jetzt“ konzentriert, lernt, nichts (haben) zu wollen, sondern zu sein und so weiter. Eine schöne Methode, sich auf diesen Weg zu begeben und sich selbst auf andere, ganzheitlichere und auch nachhaltigere (bei Scharmer heißt das „Ego to Eco“) Weise kennenzulernen, bietet die folgende Übung. Ich habe die Übung hier in Anlehnung an einen Artikel von Patrick Kinzler in der Zeitschrift Organisationsentwicklung dargestellt (vgl. Kinzler, P. (2014): «Stimmige» Selbstentwicklung mit der Theorie U. In: Zeitschrift Organisationsentwicklung, Nr. 1/2014. S. 16–17). Eine Darstellung des allgemeinen Prinzips, das hinter der Übung liegt, finden Sie hier. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass ich nach wie vor gerne „bodenständig skeptisch“ bin, wenn es um solcherlei Übungen und Veranstaltungen geht, wie man hier nachlesen kann. Doch nun zur Übung:

- Downloading: Sprechen Sie Ihren Namen laut aus, und zwar so, wie Sie ihn aussprechen, wenn Sie sich jemandem vorstellen.

- Seeing: Nun atmen Sie tief ein und wieder aus und sagen lediglich Ihren Vornamen. Was spüren Sie? Wenn Sie wollen, schneiden Sie die Übung mit. Hören Sie sich die Aufnahme bis hierher noch einmal an. Spüren Sie nach, was Sie empfinden. Welche positiven Empfindungen haben Sie? Gibt es Dinge, die Ihnen auffallen? Wenn ja, welche?

- Sensing: Atmen Sie noch einmal durch und sprechen Sie Ihren Vornamen zunächst lautlos im Kopf vor sich hin. Danach sprechen Sie Ihren Vornamen bitte in Verbindung mit dem Ausatmen laut aus. Was nehmen Sie wahr? Gibt es vielleicht Aspekte/Details, die noch nicht stimmig sind? Wie klingt Ihr Name? Welche „alten Dinge“ (Sachen, die Sie vielleicht schon hinter sich gelassen haben) hören Sie vielleicht noch?

- Presencing: Nun wiederholen Sie den letzten Schritt (durchatmen, im Kopf vorsagen), nur dass Sie diesmal warten, bis in Ihnen ein Impuls entsteht, Ihren Namen zu sagen. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Sprechen Sie erst, wenn der Impuls da ist. Sagen Sie Ihren Namen, während Sie ausatmen. Nun lautet die Frage anders: Welche Potentiale schwingen mit, wenn Sie Ihren Namen sagen? Welche Aspekte wollen sich da gegebenenfalls entfalten? Was können Sie in Zukunft stärker in Ihr Handeln integrieren? Welche Kraft schwingt mit, die Sie noch nicht in Gänze kennen? Oder der Sie vielleicht bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben? Schreiben Sie Ihre Gedanken auf!

- Cristallizing: Lesen Sie sich Ihre Notizen bitte durch: Welche Gedanken oder Ideen lösen in Ihnen Resonanz aus? Wo ist diese Resonanz am stärksten? Was bedeutet das für Ihre Zukunft?

- Prototyping: Kommen Sie nun zurück zu Ihrem Namen. Sprechen Sie diesen nun mehrfach laut aus und versuchen Sie, die neuen Ideen und Potentiale zu integrieren. Bewegen Sie sich gern dabei, wiederholen Sie die Übung so lange, bis Sie lächeln. Dann überlegen Sie, was Sie tun wollen, um diese gewonnenen Ideen und Einsichten in Ihr Leben zu integrieren.

- Performing: Atmen Sie noch einmal tief durch und sagen Sie dann noch einmal Ihren Namen, und zwar so, wie Sie sich in Zukunft anderen Menschen gern vorstellen würden. (Vgl. Kinzler 2014)

Bei ungeübten Teilnehmern oder am Anfang von Trainings sollte die Übung in kleinen Gruppen durchgeführt werden, damit sich die Teilnehmer gegenseitig Rückmeldungen geben können (ebd.).

Nun der Vollständigkeit halber noch zwei Methoden, die ich zwar erwähnt, aber nicht näher beschrieben habe: Edgar Schein hat vor vielen Jahren einen Test entwickelt, der Menschen dabei helfen kann, sehr bewusst Karriere-Entscheidungen zu treffen. Der Test (Online-Version hier) basiert auf einer typenbildenden Exploration der Karrieren von Fach- und Führungskräften. Es werden neun karrierebezogene Muster unterschieden, so genannte Karriere-Anker. Eine weitere, sehr hilfreiche Selbstklärungsmethode ist das archetypenbasierte Modell von Erica Ariel Fox, das wir bereits an anderer Stelle auf diesem Blog beschrieben haben.

Zum Schluss ein Wort zur „so genannten“ Work-Life-Balance

Der Begriff unterstellt, dass Arbeit etwas anderes wäre als Leben. Oder andersherum. Das ist meines Erachtens Quatsch. Sinnvolle Tätigkeit (und deshalb – wenn schon nicht in jedem Fall, dann hoffentlich oft genug – auch Arbeit) ist ein Teil des Lebens wie Schlaf auch. Sonst wäre die Bilanz ja gruselig: ein Drittel des Lebens wird verpennt, ein Drittel in die Schule gerannt, gearbeitet und so weiter. Bleibt ein weiteres Drittel, in dem man dann neben Kindererziehung, Wege zur und von der Arbeit, Gartenarbeit und so weiter noch „leben“ soll. Diese Perspektive ist nicht hilfreich. Arbeit sollte vielmehr etwas sein, in dem man einen Sinn sieht. Menschen, die sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren, denen es um die Arbeit selbst geht und nicht etwa darum, was man mit der Arbeit alles erreichen kann (Karriere, Status, Geld, die Welt retten etc.), haben am ehesten die Chance, glücklich zu sein. Wobei es dann nicht mehr um Glück im heute verstandenen Sinne geht, sondern um Sinn:

- Konzentriere Dich auf das, was vor Dir ist, was Du gestalten kannst. Finde eine Berufung.

- Höre auf, jemand oder etwas in den Augen anderer sein zu wollen.

- Damit hast Du genug zu tun. Die Balance kommt dann von ganz alleine, weil es die Frage nach der Work-Life-Balance dann gar nicht mehr gibt 😉

Und schlussendlich, weil ich es nicht lassen kann, ein wunderschönes Buch dazu: „The Road to Character“ by David Brooks

PS: Ich bedanke mich bei allen, die das Symposium „Wie viel Arbeit braucht der Mensch?“ zu einer gelungenen Veranstaltung haben werden lassen – bei unseren Gästen, mit denen wir sehr anregende und interessante Diskussionen führen durften, und bei allen, die organisiert und Vorträge oder Workshops gehalten haben: Herbert Bock, Germaine Haase, Ina Jäkel, Axel Krüger, Tanja Matthes, Lars Otto, Matthias Schmidt, Fabian Starosta, Markus Will, Sandra Wolf und Benjamin Zips. Herzlichen Dank!