Mit diesem Beitrag versuche ich, drei Fragen zu beantworten:

- Wie ist unsere Fähigkeit zu kommunizieren entstanden?

- Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse lässt sich die Frage beantworten, wie Kultur entsteht und weitergegeben wird.

- Schließlich kommen wir zu einer Antwort auf die Frage, was das mit interkultureller Kooperation zu tun hat.

Es kommt alles aus der Sprache

Um zu begreifen, wo unsere Fähigkeit zu kommunizieren herkommt bzw. wie sie entstanden ist, ist es hilfreich, sich die Lebenssituation der „Urhorde“ vorzustellen – und zwar zunächst als eine Ansammlung von Primaten, deren „Signale“ noch denen anderer Säugetiere entsprochen haben. Kennzeichen von „Tiersprachen“ ist es, dass ein Signal immer eine bestimmte Reaktion zur Folge hat. Eine Drohgebährde führt zu einer weiteren Drohgebährde – so lange, bis eines der beteiligten Tiere angreift oder flüchtet. Tiere „verstehen“ die Signale nicht – weder die anderer Tiere noch die eigenen. Sie reagieren direkt. Nun muss man sich vorstellen, dass eben jene Primaten irgendwann angefangen haben, sich im Verband zu verhalten, also beispielsweise bestimmte Rollen bei der Jagd auszuprägen. Durch diese Rollenverteilung, also Anfänge von Kooperation, wurde die Jagd effektiver. Durch diese steigende Effektivität entstanden Freiräume – vielleicht hockte man nun um das Feuer herum und hatte so viel zusammengejagt und ‑getragen, dass man ein wenig Zeit hatte. Die Fähigkeit zum Produzieren von Signalen gab es bereits – nur hatte bis dato ein Signal eine direkte Reaktion zur Folge. Man stelle sich vor, einer der beteiligten Primaten zeigt auf ein Beutestück und macht einen bestimmten Laut dazu – und zwar nicht als direktes Signal, sondern vielleicht als Bezeichnung desselben, um dem Bezeichneten nachher ein bestimmtes Attribut zu verleihen (etwa: besonders groß). Dies könnte als eine „erste signifikante Geste“ verstanden werden – keine Geste mehr im direkten Verhaltensfluss, sondern eine Geste, die etwas bezeichnet. Damit verhält sich der betreffende Primat nicht mehr nur auf Reize oder Gesten hin, sondern er benutzt eine Geste, um einem Objekt eine bestimmte Bedeutung zu verleihen. Damit wird die Bedeutung dem betreffenden Primaten bewusst. Angenommen, er wiederholt seine Zeigehandlung ein paar Mal, bis auch andere Primaten ihn nachahmen: das erste geteilte Symbol ist entstanden. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, dass auch andere Primaten mit einem bestimmten Objekt eine bestimmte Bedeutung verbinden (zum Beispiel: X = groß). Von einer ersten Bedeutung ist es zu anderen Bedeutungen nicht weit, denn nun können Unterschiede gemacht werden (beispielsweise: Y = nicht groß = klein). Nun haben wir das, was uns als Menschen von anderen Säugetieren unterscheidet: wir können Dingen Bedeutung verleihen, was wir mit Hilfe sprachlicher Symbole tun. Der Unterschied zu tierischen „Sprachen“ ist, dass Tiere nicht wissen, welche Bedeutung bestimmte Gesten haben (sondern direkt reagieren), Menschen hingegen schon – weil wir wissen, was ein bestimmtes Signal bedeutet, indem wir uns nicht direkt dazu verhalten (was bei körpersprachlichen Signalen trotzdem oft genug passiert, etwa wenn wir ärgerlich sind), sondern indem wir prinzipiell dazu in der Lage sind, Bedeutungen zu verstehen, indem wir ihre Konsequenzen mit Hilfe von Symbolen simulieren können. Denken ist also nichts anderes als eine Simulation von Ereignis- oder eben Handlungsketten mit Hilfe von Symbolen. Wir sind also nicht auf das Risiko des direkten Verhaltens angewiesen, sondern können uns – den entsprechenden Abstand von heftigen Affekten vorausgesetzt – von der Verhaltensverkettung „lösen“ und die möglichen Konsequenzen anhand entsprechender – sprachlicher – Symbole simulieren. Das erlöst uns von dem Zwang der direkten Reaktion (Verhalten) und ermöglicht uns eine bewusste Wahl (also die Handlung).

Auf diese Weise konnten sich unsere Vorfahren aus der direkten Verkettung von Reiz-Reaktions-Abfolgen lösen – die unmittelbare Bindung des Tieres an das Geschehen im Hier und Jetzt wurde durch die Symbolisierbarkeit und die wechselseitige Weitergabemöglichkeit von Symbolen bei gleichzeitigem Verständnis gelöst. Das Denken als Probehandeln und die Thematisierung von Vergangenheit und Zukunft – als Voraussetzung für Lernen im Sinne einer Auswertung von Vergangenem und einer darauf basierenden, alternativen Planung der Zukunft – wurden möglich.

Wie entsteht Kultur?

Nun müssen wir uns weiter vorstellen, dass ein so mit „Symbolisierungskompetenz“ (also der Fähigkeit, etwas zu benennen und die Benennung interindividuell nachvollziehbar zu machen, also gemeinsam zu symbolisieren) ausgestatteter Verband unserer Vorfahren bestimmte Erfahrungen macht. Indem etwa im Falle einer ungünstigen Erfahrung die entsprechenden Ereignisse symbolisiert und denkend „ausgewertet“ werden – einschließlich der Entwicklung einer alternativen Handlungsoption -, haben wir das, was wir eine Idee nennen. Nun hatten unsere Vorfahren sicher viele Ideen – sie hatten ja auch eine ganze Reihe von Problemen. Einige dieser Ideen erwiesen sich als hilfreich oder wirksam, andere weniger. Die zum Handlungserfolg führenden Ideen wurden freilich mit Symbolen versehen – sie waren ja selbst durch Denken entstanden – und damit vom unmittelbaren Kontext des Auftretens des Bedarfs bzw. der Anwendung gelöst. Diese Symbolisierung macht die entsprechenden Ideen wiederholbar – vorausgesetzt natürlich, die entsprechenden problematischen Situationen und die Erfahrungen wurden ebenfalls signifikant symbolisiert und damit aus der – tierischen – unmittelbaren Bindung an das Hier und Jetzt gelöst. Weiterhin können wir annehmen, dass der betreffende Primatenverband die besagten Probleme immer wieder vorfand und die entsprechenden Ideen immer wieder erfolgreich anwandte. Aus der Idee wurde auf diese Weise mit der Zeit ein Muster. Angenommen, diese Muster bestanden über viele Jahre hinweg – in gleichen oder ähnlichen Situationen kamen immer wieder die gleichen Handlungsmuster zur Anwendung – andere, ursprünglich vielleicht ebenfalls vorhandene Handlungsmuster traten dabei in den Hintergrund – dann wurde die Anwendung dieser Handlungsmuster immer weiter verstärkt, immer selbstverständlicher. Die Handlungsmuster wurden durch den bleibenden Erfolg immer weiter verstärkt, bis sie durch sich selbst verständlich wurden. Das Problem dabei: wenn etwas selbstverständlich ist, ist es kaum mehr hinterfragbar. Spätestens dann sprechen wir von Kultur – ein weit über das Individuum hinausreichendes, für einen ganzen Verband gültiges „Sammelsurium“ von zu Regeln, Normen, kollektiv gültigen Restriktionen usw. geronnenen Handlungsmustern, die nicht hinterfragbar sind und mehr oder minder unbewusst weitergegeben werden. Die Betonung liegt dabei auf „geronnen“ – es handelt sich nicht etwa um konkrete Erfahrungen oder Handlungen, sondern aus der Musterbildung heraus entstandene Grundannahmen über das Wesen der Dinge oder das Wesen der Menschen (oder: andere Menschen, Tiere, Nahrung, Gott, Raum, Zeit et cetera).

Man kann sich den Kulturbegriff auf vielen Ebenen vorstellen. Jede Familie und jedes Team entwickelt mit der Zeit eine spezifische Kultur. Am Beispiel eines neu zusammengetretenen Teams lässt sich dieser Prozess einfach veranschaulichen: Das Team kommt zusammen; die Teammitglieder kannten sich vorher nicht. Die erste Besprechung steht an. Die Teamleiterin denkt sich möglicherweise, dass es für den Start günstig sein könnte, den informellen Rahmen eines gemeinsamen Essens zu wählen. Die Besprechung soll nicht förmlich ablaufen, sondern es soll Raum für die Entwicklung von Beziehungen geben. Stellen wir uns vor, ein Teammitglied geht auf ein anderes zu und spricht es an, stellt sich vor, erzählt etwas. Reagiert das angesprochene Teammitglied offen und interessiert, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die auf sie zugekommen ist, dies wieder tut. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein ggf. angesprochenes Thema wieder aufgegriffen wird – zwischen diesen beiden und auch, wenn die beiden beteiligten Personen ihrerseits auf Dritte zugehen. Reagiert die angesprochene Person neutral oder negativ, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Personen noch einmal spontan miteinander sprechen. Gleichzeitig hat dies auch eine – vorerst noch geringe – Wirkung auf die Themenauswahl. Nun finden solche bilateralen Interaktionen in einem neuen Team vielfach statt. Hinzu kommen die Interaktionen im gesamten Team und in den langsam entstehenden kleinen Gruppen. Diese kleinen Gruppen sind sozusagen „Musterbildungen“ – war eine Kontaktaufnahme erfolgreich, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wieder Kontakt aufgenommen wird. Gibt es dazu noch ein gemeinsames Thema, wird man sich ggf. sogar sympathisch. Diese vielen kleinen und größeren Interaktionssequenzen führen zu einer Musterbildung – bestimmte Bindungen werden stärker, manche melden sich häufiger zu Wort als andere, bestimmte Themen kommen öfter zur Sprache, spezielle Sichtweisen breiten sich aus, die Breite des Spektrums der in der Gruppe geäußerten Meinungen nimmt ab (Das so genannte „Gruppendenken“ bezeichnet die oft vorkommende Homogenisierung des Spektrums möglicher Meinungen in einer Gruppe.) und so weiter. Über die Zeit entstehen Muster: wie beispielsweise an Projekte herangegangen wird, wer die Themen für Besprechungen festlegt, wie mit Konflikten umgegangen wird, wie „man halt bei uns die Dinge so macht“. Solche Selbstverständlichkeiten gibt es auf allen sozialen Ebenen – auf Gruppenebene, auf Abteilungsebene, auf Organisationsebene, auf örtlicher Ebene (etwa: „Die aus dem Nachbardorf haben sie nicht alle!“) oder regionaler Ebene (etwa: „Mia sann mia!“), auf nationaler Ebene und kulturräumlicher Ebene (etwa: „der Westen“) oder auch auf der Ebene von Berufsgruppen (etwa: Management-Kultur vs. Ingenieur-Kultur) oder themenbezogenen Gruppen.

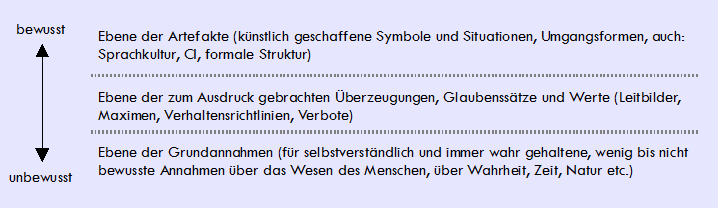

Edgar Scheins Drei-Ebenen-Modell ist zwar ein speziell für den Begriff der Organisationskultur entwickeltes Modell, aber die soeben beschriebenen grundlegenden Merkmale des Kultur-Begriffs werden in einzigartiger Weise anschaulich, weshalb es hier stellvertretend für viele mögliche Definitionen und Modelle dargestellt werden soll.

Der Kulturbegriff am Beispiel von Edgar Scheins Modell der Organisationskultur

„Schein (2010b, S. 23ff.) hat ein Modell geschaffen, das sowohl Erklärungen zulässt, warum Veränderungen schwierig sind oder scheitern, als auch Hinweise darauf gibt, wie die jeweilige Spezifität einer Unternehmenslage verständlich und zugänglich wird. Demnach bilden sich, sobald Menschen miteinander kooperieren bzw. Erfahrungen teilen, mit der Zeit bestimmte Muster. Eine Gruppe, bspw. ein Arbeitsteam, kommt zusammen, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Anfangs werden zur Lösung dieser Aufgaben Vorschläge gemacht, von denen einige aufgegriffen werden. Erweisen sich davon wiederum einige Vorschläge als erfolgreich, werden die entsprechenden Handlungsweisen beim erneuten Auftreten der betreffenden Aufgabe mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder angewendet. Langsam bilden sich so aus erfolgreichen Einzelhandlungen Muster. Bleiben diese Muster erfolgreich, nehmen sie langsam die Gestalt von Überzeugungen an („So macht man das bei uns…“). Mit fortschreitender Zeit kristallisieren sich die zugrunde liegenden Prinzipien heraus und verdichten sich zu Regeln. Diese Regeln stellen – bei bleibendem Erfolg – fortan die Grundlage für das erfolgreiche Funktionieren des Teams dar und nehmen die Gestalt von Werten an, die von der Gruppe entsprechend verteidigt werden. Dauern die Existenz und der Erfolg des Teams an, werden die Werte immer weniger in Frage gestellt und mit der Zeit habituiert, also zur zunehmend unbewussten (und damit immer weniger hinterfragbaren) Gewohnheit. Die Ergebnisse dieser Entwicklung von Versuch-und-Irrtum-Erfolgen über zunächst bewusste Überzeugungen zu am Ende unbewussten Gewissheiten bezeichnet Schein als Grundannahmen. Wandel bedeutet, dass durch die Veränderung externer Bedingungen die Grundannahmen und damit das über lange Zeiträume habituierte Erfolgsrezept eines Teams oder eines ganzen Unternehmens in Frage gestellt werden, was existentielle Ängste und dementsprechende Widerstände auslöst. Veränderungen gehen also mit einer In-Frage-Stellung der existentiellen Basis bzw. des „genetischen Codes“ einer Organisation einher, indem die Kultur der Organisation – als implizite Gesamtheit des gewonnenen und tradierten Wissens – erschüttert wird.“ (Heidig et al. 2012)

Was heißt das für die interkulturelle Kooperation?

Wenn nun klar ist, was Kultur ist und wie sie entsteht, dann wird auch klar, was das Problem bei der interkulturellen Kommunikation ist – es handelt sich um unterschiedliche Selbstverständlichkeiten, die für den Träger oder die Trägerin einer Kultur kaum oder nicht hinterfragbar sind. Meine Stereotype und Vorurteile sind quasi mein Bild von den Selbstverständlichkeiten des anderen – aber gefärbt durch meine eigenen Selbstverständlichkeiten. Und da diese mir ja unbewusster Weise aus sich selbst heraus verständlich sind, hinterfrage ich sie auch nicht. Fertig ist das Missverständnis. Vorurteile sind quasi völlig normal – eine einfache Folge grundlegender Operationen unseres Geistes, beispielsweise des Kategorisierens, also des Zuordnens von Objekten zu Klassen auf der Grundlage von Merkmalen bzw. Merkmalsausprägungen und ‑unterschieden.

Was bei der Bearbeitung von – ohnehin und selbstverständlich auftretenden – interkulturellen Irritationen hilft, ist Dialog auf der Grundlage tragfähiger Beziehungen. Bringt mir jemand Interesse entgegen, besteht die Chance, dass ich Vertrauen aufbaue. Lerne ich den anderen kennen, tritt er gleichsam langsam „vor“ das Vorurteil, wird also einzigartiges Individuum mit Namen und Geschichte. Das heißt nicht, dass die Vorurteile oder Sterotype deshalb verschwinden würden; sie besitzen vielmehr eine erstaunliche Überlebensfähigkeit. Aber indem ich verstehe, wie der betreffende einzelne andere Mensch etwas tut, baue ich eine Beziehung auf und damit Vertrauen.

Mit einem so wachsenden gegenseitigen Verständnis schaffen wir die Voraussetzung, dass wir gemeinsam eine Arbeitsbasis schaffen – und damit eine spezifisch zwischen uns oder in unserem Team existierende kulturelle Insel, auf der wir neue, uns gemeinsame und für unsere spezifische Situation passende Handlungsmuster entwickeln. Später werden die wieder selbstverständlich. Aber das ist dann ein neues Kapitel.