Analysiert man das Geschehen in Unternehmen und Organisationen, so wird man zunächst zwei „Bühnen“ vorfinden. Auf der ersten, sichtbaren Bühne findet das beobachtbare, quasi offizielle Geschehen statt. Auf der zweiten, unsichtbaren Bühne findet der informelle, deshalb aber nicht weniger wirksame Teil des Geschehens statt. So mag zum Beispiel „Sagen“ und „Tun“ bei einigen Personen weit auseinander liegen, aber es ist nicht möglich oder statthaft, dies anzusprechen. Geschieht es – wie zuweilen im Falle neuer, noch nicht an die Routinen und ungeschriebenen Gesetze der unsichtbaren Bühne gewohnter Mitarbeiter – dennoch, so lernen die Betreffenden schnell, was man sagen darf und was nicht.

An sich ist das ganz normal – sobald Menschen zusammenkommen und miteinander arbeiten, bilden sich Verhaltensmuster und Regeln heraus, die sich mit der Zeit festigen und zur Gewohnheit werden. Die zwangsläufigen Diskrepanzen zwischen individuellem Wollen und den Routinen und Gesetzen der Gemeinschaft führen zur Existenz der beiden Bühnen. Grob gesagt: Das (Arbeits-)Leben ist ein Rollenspiel.

Im regulären Arbeitsalltag ist es weder sinnvoll noch notwendig, die strategischen Verhaltensweisen und etablierten Rollenspiele der ersten Bühne stören oder gar verändern zu wollen. Anders ist das jedoch, wenn sich mit den Jahren die Rollen so verfestigen, dass mit externen Veränderungserfordernissen (neue Produkte, veränderte Kundenwünsche) oder internen Impulsen (Vorschläge, Lernen aus Fehlern) nicht mehr adäquat umgegangen werden kann.

Ein beinahe klassisches Beispiel: Die Produktentwicklungsabteilung eines mittelständischen Unternehmens wird im Zuge starken Wachstums vergrößert und erhält einen neuen Chef. In den ersten Jahren entwickelt die Abteilung immer wieder neue Konzepte und trägt wesentlich zum Wachstum bei. Dann festigen sich die Kundenbeziehungen und man beginnt, mehr auf Kundenwünsche zu reagieren als aktiv den Markt mit neuen Ideen zu gestalten. Nach einigen weiteren Jahren verändert sich der Markt, und Wachstumspotentiale sind nicht mehr bei den etablierten Kunden, sondern in einer Branche zu erkennen, mit der das Unternehmen noch keine Erfahrungen hat. Der Geschäftsführer weist in strategischen Runden immer wieder auf das neue Potential hin, doch es passiert wenig. Nach einem weiteren Jahr wird eine Person angestellt und als Stabsstelle direkt an der Geschäftsleitung angebunden, die sich mit der avisierten Wachstumsbranche auskennt und die entsprechenden Aktivitäten nun als „Projekt“ aufbaut. Die Schwierigkeiten mit der etablierten Abteilung und insbesondere dem Leiter sind zwar vorprogrammiert, werden aber vom Geschäftsführer wissend in Kauf genommen.

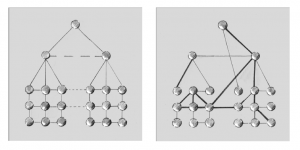

Ein solcher Ansatz, im Problemfall „Bypässe“ zu legen, kann funktionieren, oft genug tut er das jedoch nicht. In jedem Fall kommt es zu einer Vergrößerung der Diskrepanzen zwischen der ersten Bühne (dem, was statthaft ist zu sagen) und der zweiten Bühne (dem, was man eigentlich erreichen möchte). An solchen Stellen ist es notwendig, das Geschehen auf der zweiten Bühne – zumeist geht es da um Ängste oder die Folgen von Angst, also um Gewinnen oder Verlieren – ansprechbar zu machen. Werden Interventionen notwendig, müssen also „Tun“ und „Sagen“ – zumindest vorübergehend – zusammenfinden.

In der Realität von Unternehmensveränderungen wird die zweite – verdeckte oder informelle – Bühne häufig ausgeblendet, oder ihre Existenz wird schlicht verneint. Darin liegt die Ursache, warum viele Veränderungsvorhabenan den menschlichen Faktoren scheitern. Doch ganz gleich, ob der Veränderungsimpuls durch – was weit häufiger der Fall ist – technische oder – was die selteneren Anlässe sind – zwischenmenschliche Probleme ausgelöst wurde: beide Faktoren beeinflussen sich gegenseitig.

Dieser Textabschnitt ist ein Auszug aus unserem Buch Prozesspsychologie, das im vergangenen Herbst in der Reihe EHP erschienen ist.