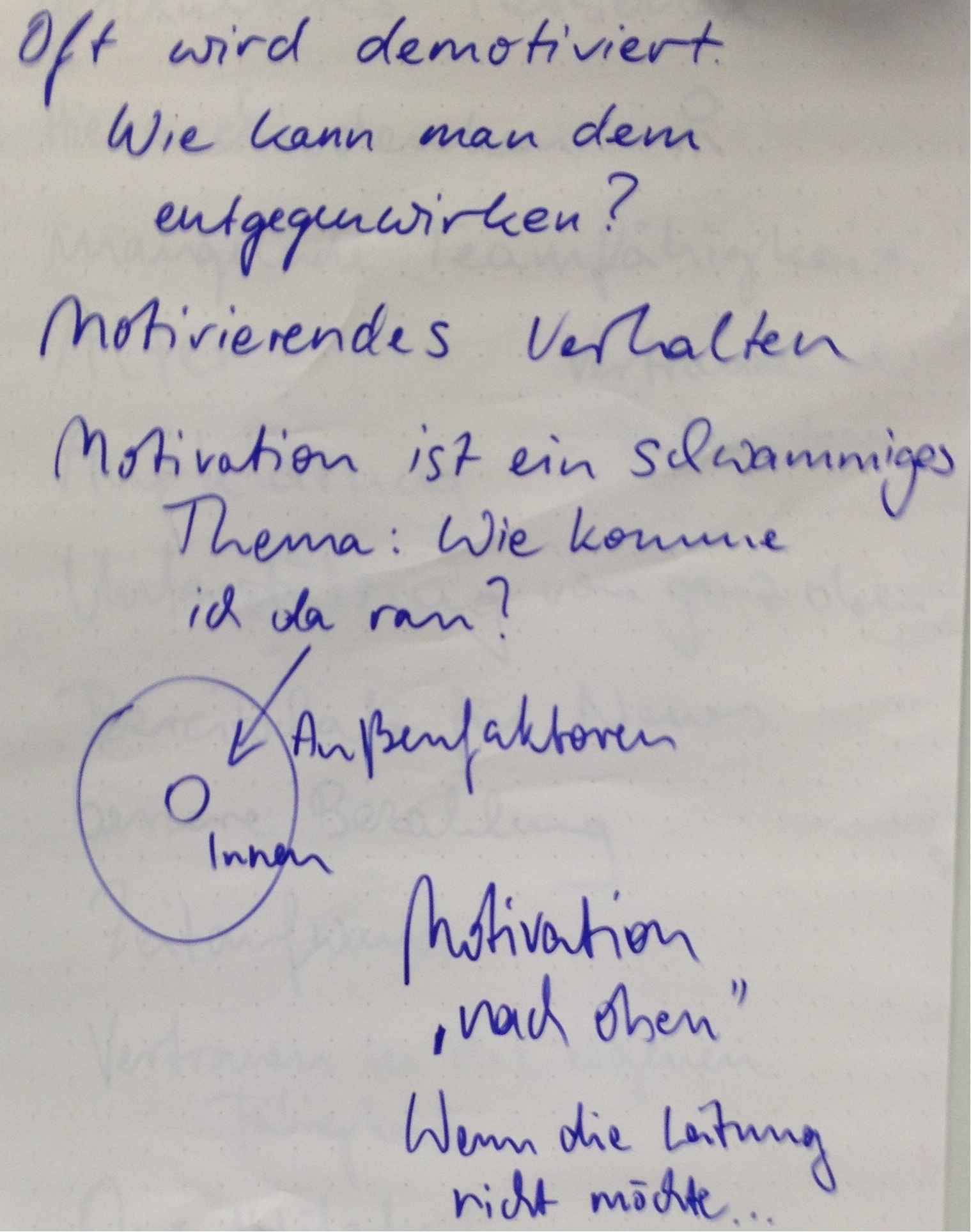

Ausgangspunkt einer Weiterbildung für Qualitätsbeauftragte zum Thema Motivation ist die folgende Frage einer Teilnehmerin: „In unserem Unternehmen wird oft demotiviert. Wie kann man dem entgegenwirken?“ Weitere Fragen zu Beginn lauten: „Wie kann man ‚nach oben‘ motivieren?“ und „Welche Möglichkeiten habe ich, etwas umzusetzen, wenn die Leitung das nicht möchte?“

Der Erwartungsabfrage folgten die ersten inhaltlichen Fragen meinerseits, nämlich: „Wofür stehen Sie auf?“ und „Was motiviert Sie?“ Genannt werden unter anderem die folgenden Punkte:

- Gleich zu Beginn meinte jemand, dass er wegen des Geldes aufstehe, nur um gleich zu betonen, dass dies ein Scherz sei.

- „Ich kann mir nicht vorstellen, den ganzen Tag über zuhause zu bleiben.“

- „Die Arbeit macht Spaß, insbesondere dann, wenn ich Fortschritte sehe.“

- „Der Kontakt zu anderen Menschen und die Anerkennung, die ich erhalte, sind das, was mich motiviert.“

- „Wenn etwas ‚meins‘ ist, dann bin ich motiviert. Ich identifiziere mich mit der Gruppe von Menschen, für die ich verantwortlich bin.“

Es geht also nicht um das Geld, sondern darum, Fortschritte zu sehen und Anerkennung zu erhalten. Geld erscheint nicht unwichtig, ist aber keine zentrale Kategorie. Viel zentraler sind die aufgaben- und personenbezogenen Motivationsaspekte, also die so genannten „intrinsischen“ Faktoren. Dies wird an Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie deutlich. Demnach gibt es so genannte „Motivatoren“, also Faktoren, die tatsächlich Motivation auslösen können. Bezeichnenderweise liegen diese Faktoren weitgehend

- in der Aufgabe (Wie „vollständig“ ist meine Aufgabe? Kann ich selbst planen und entscheiden, oder darf ich lediglich Vorgaben ausführen?),

- in der Person selbst (Wie verantwortlich fühle ich mich für meine Arbeit, und wie proaktiv handele ich?) und

- in der Qualität der Beziehungen zur jeweils vorgesetzten Person (Wie viel Anerkennung bekomme ich von anderen, insbesondere Vorgesetzten, für meine Arbeit?).

Geld, Arbeitszeitregelungen, ein nettes Teamklima etc. sind „schön zu haben“ und reduzieren die Unzufriedenheit, sorgen aber nicht für Motivation oder gar Zufriedenheit. Es ist also wichtig, überhaupt tragfähige Beziehungen zu haben und Anerkennung zu bekommen, jedoch weniger wichtig, sich mit allen Kollegen gut zu verstehen. Ab einer bestimmten Teamgröße zerfällt eine Mannschaft in der Regel ohnehin in Untergruppen (der „Teiler“ liegt erfahrungsgemäß bei ca. 8 bis höchstens 12 Personen). Mit dem Geld ist es ähnlich: verdient jemand in der Nähe des Existenzminimums oder gar darunter, ist Geld tatsächlich ein existentieller Motivationsfaktor. Ist die Existenz jedoch gesichert, verliert sich die motivierende Wirkung des Geldes rasch. Lohnerhöhungen binden nicht lange.

Lesen Sie dazu auch den kurzen Beitrag „Zufriedenheit ist nicht das Gegenteil von Unzufriedenheit“ auf diesem Blog.

Soweit allgemein zum Thema Motivation. Die oben gestellten Fragen sind damit aber noch nicht beantwortet. Sie lauteten:

- „In unserem Unternehmen wird oft demotiviert. Wie kann man dem entgegenwirken?“

- „Wie kann man ‚nach oben‘ motivieren?“

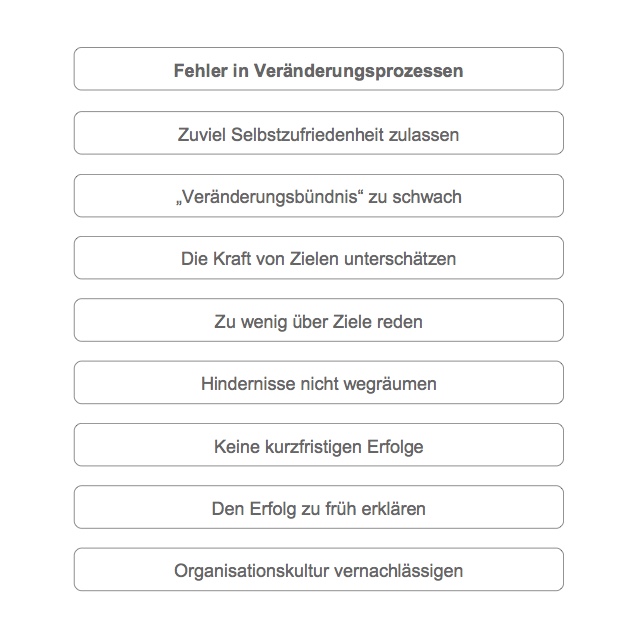

Beide Fragen legen den Gedanken nahe, dass sich die Motivation über die Zeit „davongeschlichen“ hat. Demotivation geschieht selten absichtlich. Eher haben sich mit der Zeit schlechte Gewohnheiten gebildet. War man anfangs vielleicht noch begeistert, haben sich mit der Zeit bestimmte Beziehungsmuster und Frustrationspotentiale ergeben. Wer kann wen leiden und wen nicht? Wer geht mit wem zum Mittagessen und mit wem nicht? Wenn dann Probleme auftreten, sinkt mit der Zeit die Bereitschaft, die Probleme über die sich langsam – und oft unabsichtlich – vertiefenden Gräben hinweg zu lösen. Man gräbt sich in seiner Sicht der Dinge ein, sucht sich Unterstützung bei denen, die einen sowieso unterstützen und sucht nicht mehr die Irritation, die es bedeutet, sich offen mit anderen Positionen auseinanderzusetzen. So verkrusten Organisationen langsam, und man braucht einige Geduld und viel Kraft, die Ängste einserseits und Komfortzonen andererseits zu bearbeiten. John Kotter beginnt sein bekanntes Buch über Change Management nicht umsonst mit den bedeutsamsten Fehlern, die man aus seiner Sicht in Veränderungsprozessen machen kann. Die meisten dieser Fehler haben etwas mit Ungeduld, Überschätzung der eigenen Gestaltungsmacht und vor allem mit der Unterschätzung von Ängsten und Komfortzonen zu tun.

Wenn sich also mit der Zeit Gewohnheiten gebildet haben und Kreativität, Lernen, Innovation und Veränderung langsam zu Fremdworten werden, dann geht es weniger um die Anwendung von Motivationsmodellen, sondern vielmehr um die Schaffung von Freiräumen, um die Gewohnheiten in Frage zu stellen. Es ist wie gesagt selten böse gemeint, wenn eine Führungskraft nicht mehr besonders mitarbeiterorientiert oder motivierend führt. Vielmehr handelt es sich oft um eine zur Gewohnheit gewordene Grundhaltung des Selbstschutzes vor Frust, Kritik oder zu viel Druck.

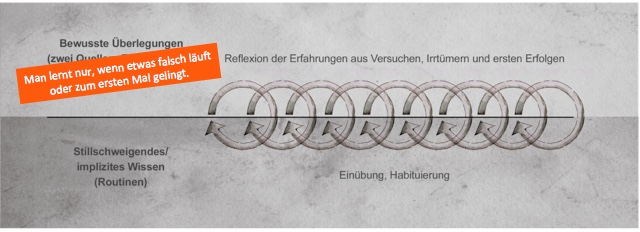

Wenn Gewohnheiten verändert werden sollen, dann reicht es nicht aus, bewusst über seine Gewohnheiten nachzudenken und sie ändern zu wollen. Es reicht auch nicht zu behaupten, dass sich etwas ändern müsse. Es hat sehr lange gedauert, bis etwas von der Idee zur Gewohnheit wurde, und ebenso lange dauert es, diese Gewohnheiten – die ja mittlerweile selbstverständlich und kaum mehr hinterfragbar sind – zu ändern. Wobei das Wort „Veränderung“ hier nicht zutrifft. Veränderung unterstellt rationale Machbarkeit, aber genau das ist bei Gewohnheiten schwierig. Hilfreicher ist der Begriff des Lernens, im Sinne des gewöhnenden Aneignens. Ich stelle fest, dass etwas nicht funktioniert hat, denke darüber nach, probiere etwas Neues aus, und merke im Idealfall, dass es funktioniert. Nun probiere ich das öfter aus, und wenn die neue Idee erfolgreich bleibt, wird sie zur neuen Gewohnheit. Ich habe also umgelernt.

Halten wir fest, dass Lernen dann stattfindet, wenn etwas anders gelaufen ist als ursprünglich beabsichtigt (also falsch), und wenn etwas Neues zum ersten Mal funktioniert (vgl. Argyris 1993). Beides müssen wir aber bemerken, und genau dafür gibt es im Arbeitsalltag kaum Zeit. Des Weiteren stehen dem Bemerken eine ganze Reihe von Abwehrmechanismen im Weg, indem zuzugeben, dass etwas nicht mehr funktioniert, das Selbstbild eines Lehrers in Frage stellt: „Früher hat es doch immer funktioniert. Warum sind die so blöd? Was mache ich falsch?“ Anstelle sich zu fragen, was man anders machen könnte, welche alternativen Wege es gebe oder wie man die Situation anders betrachten könnte, bewertet man die Situation vor dem Hintergrund des eigenen Selbstwertes. Man versucht sich zu schützen, denn zuzugeben, dass man in einer früher leicht zu bewältigenden Situation nicht mehr kompetent sein könnte, erfordert das Ertragen einer gewissen Unsicherheit. Und Unsicherheit ist so ziemlich das Letzte, was ein Mensch ertragen möchte: „Dazu habe ich doch studiert, und dazu habe ich doch zwanzig Jahre Erfahrungen.“ Genau: Zwanzig Jahre Erfahrungen und ein großes Arsenal von gewohnheitsmäßigen Strategien, die allmählich nicht mehr funktionieren. Anstelle zu fragen, was sich an der Welt geändert hat und was dies für das eigene Handeln bedeutet, schützt man sich vor diesen Erkenntnissen und setzt sich selbst unter Druck, indem man sich fragt, was man falsch macht oder warum die anderen so blöd sind.

Wenn ich in Schulen komme, deren Teams ein hohes Durchschnittsalter haben, dann treffe ich oft auf eine gewisse Skepsis in Bezug auf die Methoden und die pädagogischen Sichtweisen, die ich vertrete. „Früher war nicht alles schlecht!“, lautet ein Standardsatz. Ich stimme diesem Satz dann gern zu und lade die Beteiligten zu einem kleinen Gedankenexperiment ein. „Gestatten Sie, dass wir einmal davon ausgehen, dass früher nicht alles schlecht war. Erzählen Sie mir einmal davon, wie es für Sie früher war. Ich finde das interessant. Und anschließend lassen Sie uns darüber sprechen, wie es heute ist, was sich verändert hat.“ Dann sammle ich Beschreibungen für die frühere und die heutige Welt. Meistens füllt sich die Tafel recht schnell. Dann fahre ich fort: „Und nun lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie Erziehung und Schule aussehen müssten, damit sie junge Menschen optimal auf diese heutige Welt vorbereiten. Was ich dann höre, sind zumeist Variationen der Begriffe „Selbstbewusstsein“ oder „dazu befähigen, auf die Füße zu fallen“ oder „das Lernen lernen“ oder schlicht „Eigenständigkeit und Eigeninitiative“. Dann folgt die kritische Frage: „Und was bedeutet das für die Methoden von Erziehern und Lehrern?“ Die Antworten auf diese Fragen lesen sich dann wie eine Grobzusammenfassung manchen pädagogischen Reformprogramms, zumeist ergänzt um den Einwand, dass man in den vergangenen Jahren der Autorität verlustig gegangen sei, und dass es gelte, die Autorität wiederherzustellen.

Spreche ich mit Jugendlichen über dieses Thema, dann höre ich, dass man sehr wohl in der Lage sei, Autoritäten anzuerkennen, aber dass die Autoritäten von heute nicht mehr per se als solche anerkannt werden. Eine Autorität sei vielmehr jemand, der sich diesen Status erarbeitet habe und die Anerkennung für entsprechende Leistungen oder Kompetenzen bekomme.

Es gibt eine Reihe von Dingen, die beim Umlernen von Gewohnheiten hilfreich sind. Lassen Sie uns hierzu in zwei Branchen blicken, die von hoher Innovationsfrequenz und noch höherem Kostendruck getrieben sind, und das bei der Maßgabe, möglichst gar keine Fehler zu machen, weil Fehler schmerzhafte bis tödliche Folgen haben können. Diese beiden Bereiche sind die Herzchirurgie und die Passagierluftfahrt.

Amy Edmondson, Forscherin an der Harvard-Universität, hat gemeinsam mit ihren Kollegen eine Reihe von Herzchirurgie-Teams untersucht, die ihre Operationsmethoden von der klassischen Variante, den Brustkorb zu öffnen, auf die damals neue, minimalinvasive Methode, bei der man nur noch über kleine Öffnungen im Brustkorb operiert, umgestellt haben. Von den insgesamt 16 untersuchten Teams sind neun Teams nach kurzer Erprobungszeit wieder zu der herkömmlichen Variante zurückgekehrt, und das trotz entscheidender Vorteile der neuen Methode für den Patienten (deutlich weniger Schmerzen, eine um Monate kürzere Erholungszeit, keine große Narbe). Es musste also triftige Gründe geben, die neue Methode nicht beizubehalten. Der Grund lag in der Unterschätzung der Veränderung der Gewohnheiten durch die neue Methode und in der Unfähigkeit, neue Handlungsmuster zu entwickeln. Die alten Gewohnheiten blieben mächtig und verhinderten das Umlernen. Und zwar wie folgt: Die neue Methode erforderte eine komplett andere Art der Kommunikation. Operierte man früher am offenen Herzen, war eine andere Auge-Hand-Koordination möglich und alles richtete sich nach dem leitenden Chirurgen. Das ging nun nicht mehr – keiner sah mehr alles, sondern jeder Spezialist war mit seinen Instrumenten beschäftigt. Man musste also plötzlich viel mehr und anders miteinander kommunizieren, und die Hierarchie erwies sich dabei als hinderlich. So war das Krankenhaus mit dem berühmtesten Chirurgen dasjenige der 16 mit der höchsten Fehlerrate während der Untersuchung. Der Erfolg der Übernahme der neuen Methoden war, so zeigen die Analysen von Edmondson et al. (2001), nicht von der Größe, der Lage (Stadt vs. Provinz) oder der Art des Krankenhauses (Uniklinik, Privatklinik etc.) abhängig. Auch nicht vom „Koryphäenstatus“ der leitenden Chirurgen oder davon, ob die Klinikleitung die Einführung der neuen Methoden unterstützt hat oder nicht. Abhängig war der Erfolg hingegen von folgenden Faktoren:

- Führungshaltung des leitenden Arztes

- Psychologische Sicherheit

- Kontinuierliche Reflexion

Lesen Sie hier eine etwas ausführlichere Zusammenfassung der Forschungsergebnisse von Amy Edmondson und ihren Kollegen auf diesem Blog.

Schauen wir nun in die Luftfahrt: Eine andere amerikanische Forscherin, Jody Hoffer Gittell hat untersucht, was effizientere von weniger effizienten Airlines unterscheidet. Das Kriterium für die Effizienz war dabei ein denkbar einfaches, nämlich der Aufwand pro Passagier. Es zeigte sich, dass nicht etwa harte, bspw. technische Faktoren den Ausschlag gaben, sondern denkbar „weiche“ Aspekte des Geschehens. Im effizientesten aller untersuchten Unternehmen (Southwest Airlines) habe es ein besonders hohes Ausmaß an „Beziehungskoordination“ (relational coordination) gegeben. Die Qualität der Beziehungen zwischen den Mitarbeitern und vor allem zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen gab den Ausschlag. Gittell fand drei bedeutsame Faktoren, die sie zum Begriff der Beziehungskoordination zusammenfasste:

- das Vorhandensein gemeinsamer Ziele (Arbeiten alle Bereiche und Personen auf das gleiche Ziel hin?),

- der gegenseitige Respekt (Besteht ein respektvoller Umgang miteinander, oder werden andere bspw. bei Fehlern beschuldigt?) und

- das Wissen über die Eigenheiten und Belange der jeweils angrenzenden Arbeitsbereiche (Steht man sich gegenseitig im Weg und hat nur die Erledigung der eigenen Aufgaben im Sinn, oder koordiniert man die Arbeitsabläufe über die Grenzen des eigenen Teams oder Arbeitsbereichs hinweg?).

Was bedeuten nun all diese Überlegungen und Erkenntnisse praktisch für die Motivation von Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten?

- Es kommt auf die Beziehung an. Bildet eine tragfähige Beziehung die Grundlage der Zusammenarbeit, wird konstruktive Kritik möglich, die im Dealfall zum Ausprobieren im Sinne von Versuch und Irrtum und zum Lernen im Sinne einer „gewöhnenden Aneignung“ führt.

- Es hilft nichts zu behaupten, dass etwas nicht läuft oder Diagnosen auszusprechen („unsere Kultur muss besser werden“). Es hilft eher, etwas ganz Konkretes zu ändern. Dies wird am besten an einem Beispiel deutlich:

Eine frisch gebackene Lehrerin kommt an ihre erste Schule und nimmt zum ersten Mal an einer Lehrerkonferenz teil. Sie betritt den Raum und stellt fest, dass alle weiblichen Lehrer auf der einen Seite einer langen Tafel und die männlichen Lehrer auf der anderen Seite sitzen. An der Stirnseite thront der Direktor und leitet die Veranstaltung. „Bei Euch piept es wohl!“, denkt sich die Lehrerin und setzt sich auf einen noch freien Platz zwischen die Herren. Es dauert etwas mehr als ein Jahr, bis die Sprüche, die andere Lehrer deshalb über sie machen, aufhören. Sie hört während dieser Zeit nicht auf, immer wieder auf der „falschen“ Seite zu sitzen. Kurz nach dem das Meckern verebbt, probieren einige andere Lehrer andere Sitzplätze aus und nach einem weiteren Jahr ist die alte Sitzordnung vollends durcheinander geraten.