Unsere Erhebung „Oberlausitzer Wertefragen“ zeichnet ein facettenreiches, aus manchem Blickwinkel sicher auch besorgniserregendes Bild der Haltungen zur Demokratie in der Oberlausitzer Bevölkerung.

Dieser Text ist die Langfassung der Darstellung der Ergebnisse unserer Studie auf diesem Blog. Sollten Sie sich eher für eine Kurzfassung interessieren, sind Sie hier richtig.

Die für die Oberlausitz repräsentative Studie haben wir im Auftrag des Instituts B3 und in Zusammenarbeit mit MAS Partners realisiert. Die aktuelle Vortragsreihe zu den Ergebnissen kam in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Dreiländereck, der Görlitzer Volkshochschule und dem Verein Schwesternhaus Kleinwelka e.V. zustande. Die Methodik der Befragung lehnt sich an den mittlerweile deutlich bekannteren Lausitz-Monitor an.

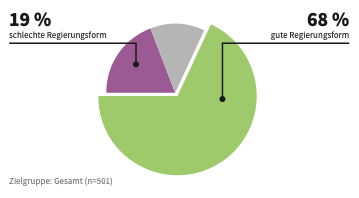

Zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) haben im Jahr 2023 die Demokratie für eine gute Regierungsform gehalten. Dieses Ergebnis bedeutet eine markante Veränderung im Vergleich zu früheren Studien: Im letzten Sachsen-Monitor (Befragungszeitpunkt: Winter 21/22) hatten in Sachsen insgesamt noch 92 Prozent und in der Oberlausitz noch 83 Prozent die Demokratie für eine gute Regierungsform gehalten. Innerhalb von nicht einmal zwei Jahren sank der Anteil der Demokratiebefürworter also um 15 Prozentpunkte. Diese Entwicklung deutet nicht nur auf eine (vorübergehend?) schwindende Akzeptanz demokratischer Prinzipien hin, sondern unseres Erachtens auch auf tiefgreifende gesellschaftliche Spannungen.

Polarisierung entlang politischer Präferenzen

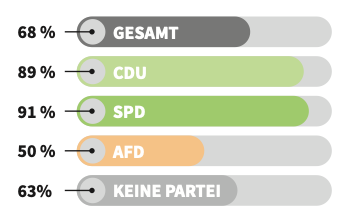

Besonders hervorzuheben ist die politische Spaltung der Oberlausitzer Bevölkerung. Anhänger etablierter Parteien wie CDU und SPD stehen der Demokratie weitaus positiver gegenüber (über 90 Prozent Befürwortung), während unter AfD-Anhängern lediglich jede zweite Person diese Regierungsform unterstützt. Diese Bruchlinien verweisen auf ein zunehmend stärkeres politisches Dilemma: Während man einerseits der Meinung sein kann, dass diese Ergebnisse dafür sprechen, dass das Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen steigt und dies eine Verlagerung hin zu populistischen Narrativen bedeutet, könnte man andererseits schlussfolgern, dass die aktuelle Politik dem Willen eines immer größer werdenden Teils der Wählerschaft nicht mehr entspricht — und deshalb Veränderungen (oder auch: neue Koalitionen) umso notwendiger erscheinen.

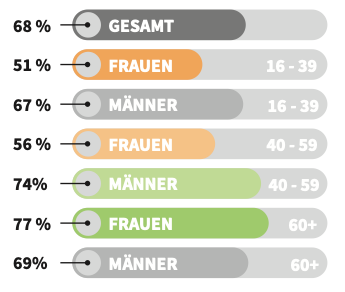

Apropos Wählerinnen: Erstaunlich skeptisch zeigen sich jüngere Frauen. Nur 51 Prozent der Frauen unter 40 Jahren halten die Demokratie für eine gute Regierungsform – der niedrigste Wert unter allen untersuchten Gruppen. Im Kontrast dazu bewerten ältere Frauen (60+) mit 77 Prozent die Demokratie überwiegend positiv. Die geschlechterbezogene und generationelle Differenzierung verdeutlicht, wie unterschiedlich gesellschaftliche Entwicklungen wahrgenommen werden und welche sozialen Realitäten diesen Einschätzungen zugrunde liegen.

Vertrauenskrise in Institutionen

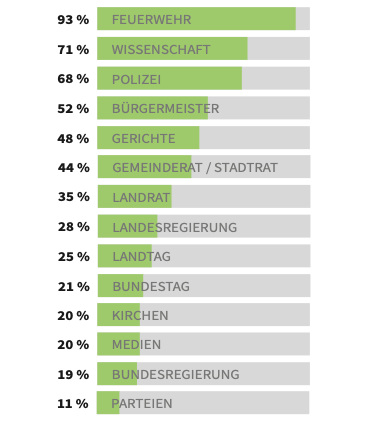

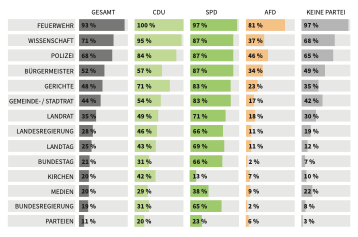

Das Vertrauen in Institutionen variiert stark. Feuerwehr und Polizei genießen hohen Rückhalt (über 90 Prozent bzw. 70 Prozent), während Landes- und Bundesregierung nur von rund einem Fünftel der Befragten positiv bewertet werden. Besonders niedrig ist das Vertrauen in politische Parteien (11 Prozent). Diese Zahlen illustrieren nicht nur eine allgemeine Institutionenskepsis, sondern auch eine mindestens „fragmentierte“ Wahrnehmung staatlicher Handlungsfähigkeit.

Die Ergebnisse zur Verteilung des Vertrauens in Institutionen nach Parteipräferenz zeichnen ein drastisches Bild: Während Anhänger von CDU und SPD Vertrauen in viele staatliche und gesellschaftliche Einrichtungen zeigen, verharren AfD-Bevorzuger und Nichtwähler oft in tiefem Misstrauen. Das Vertrauen in die Polizei, die Wissenschaft und Gerichte unterscheidet sich dabei teilweise drastisch zwischen diesen Gruppen. Doch inmitten dieser Fragmentierung bleibt eine Institution, die alle Lager eint: die Feuerwehr. Mit 93 Prozent Zustimmung, unabhängig von politischer Einstellung, erscheint sie gleichsam als „die letzte Bastion“ gesellschaftlichen Vertrauens.

Die herausragende Rolle der Feuerwehren

Warum ist ausgerechnet die Feuerwehr dieser unerschütterliche Anker? Vielleicht liegt es daran, dass sie etwas verkörpert, das gleichzeitig universell und unmittelbar verständlich ist: Hilfsbereitschaft, Tatkraft und Neutralität. Die Feuerwehr steht nicht für Politik, sondern für Rettung und für Hilfe; für Menschen, die kommen, wenn alle anderen gehen. Sie ist ein Sinnbild für das, was die Gesellschaft noch verbindet: praktische Hilfe ohne ideologische oder institutionelle Hintergründe.

Die schwindende Bedeutung der Kirchen

Im Gegensatz dazu zeigen die Kirchen ein anderes Bild. Nur 20 Prozent der Befragten sprechen den Kirchen noch Vertrauen zu. Dieser Wert entspricht einerseits in etwa dem Anteil der Menschen, die noch Angehörige einer Kirche sind. Andererseits liegt dieser Anteil „gefährlich nah“ an dem Anteil der Bevölkerung, die noch den Medien vertrauen (19 Prozent), die während der Corona-Pandemie zum größeren Teil eine stark polarisierende Rolle spielten. Doch während die Medien zumindest als Vermittler von Informationen im „Diskurs“ blieben, scheint die Kirche still aus dem gesellschaftlichen „Bus“ auszusteigen. Sie verlor wahrscheinlich nicht nur durch laut diskutierte Skandale, sondern auch und vor allem durch die schwindende Relevanz in einer Welt, die sich vom Glauben (postmodern gesprochen: „von spirituellen Narrativen“) entfernt hat.

Die geringe Bedeutung der Kirchen lässt uns eine essentielle Frage stellen: Was bleibt, wenn auch Institutionen, die traditionell für Werte und Gemeinschaft standen, ihren Einfluss verlieren? Ihre Rolle als Orte des Zusammenkommens – für Rituale, gemeinsame Freude und geteilte Trauer – wird schmerzlich vermisst.

Gemeinsame Themen statt politischer Differenzen

Was kann uns also noch verbinden? Vielleicht nicht Institutionen, sondern Erlebnisse. Geteilte Freude und geteilte Trauer sind vielleicht die stärksten Bindekräfte der menschlichen Psyche. In diesem Licht betrachtet, liegt die Antwort auf das Problem der Spaltung nicht in politischen Diskussionen, sondern in den scheinbar einfachen Momenten: beim Essen und Trinken, bei Festen, bei all den Ereignissen, die uns daran erinnern, dass wir Menschen sind – unabhängig davon, wo unser Kreuz auf dem Wahlzettel steht. Die Feuerwehr zeigt, dass es funktioniert: Man misst Feuerwehrleuten nicht zu, was sie denken, sondern was sie tun.

Das Beispiel der Feuerwehr kann uns quasi stellvertretend auf einen Faktor des Zusammenhalts hinweisen, der ebenfalls „jenseits“ politischer Diskussionen stattfindet: das Vereinsleben. Wir müssen uns nicht unbedingt „neue Formate“ ausdenken, sondern wir haben eine Größe im gesellschaftlichen Leben, die alle verbindenden Faktoren in sich vereint: gemeinsam etwas tun, gemeinsam Freude und Trauer teilen, gemeinsam essen und trinken – und zwar jenseits politischer Spaltungen.

Die Ergebnisse der „Oberlausitzer Wertefragen“ mahnen uns, unseren Fokus zu verschieben. Anstatt auf die Spaltungen zu blicken, könnten wir mehr Raum für das schaffen, was uns vereint. Es geht nicht darum, politische Differenzen zu ignorieren, sondern sie für Momente beiseitezulegen – für das gemeinsame Lachen, Trauern, Feiern und Handeln. Wenn wir diese geteilten Räume schaffen, gibt es vielleicht eine Chance, die Brücken zu bauen, die so dringend gebraucht werden.

Das Dilemma: Die gesellschaftliche Katze beißt sich in den Schwanz

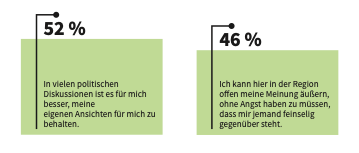

Fast die Hälfte der Befragten (52 Prozent) gibt an, ihre politischen Ansichten lieber für sich zu behalten, während nur 24 Prozent bereit sind, sich aktiv für gesellschaftliche Verbesserungen einzusetzen. Die Diskrepanz zwischen Diskussionsfreude im privaten Raum und öffentlichem Engagement zeigt ein Spannungsverhältnis zwischen individueller Meinungsbildung und kollektivem Handeln.

Die Ergebnisse unserer Untersuchung spiegeln eine Region wider, die sich in einem Spannungsfeld zwischen demokratischer Tradition und wachsender Skepsis bewegt.

Es handelt sich um ein „perfektes politisches Dilemma“, weil man die politische Lage so oder so interpretieren kann.

Man kann sagen #niewiederistjetzt. Damit nimmt man an, dass, wenn es so weitergeht, die Lage irgendwann zu einer Konstellation führt, die wir in Deutschland schon einmal hatten, und die keineswegs wieder eintreten darf, weil das seinerzeit allerschrecklichste Folgen hatte.

Man kann aber auch der Meinung sein, dass, wenn wir so weitermachen, genau dies wieder eintreten kann, eben weil wir es vermeiden wollen. Denn wenn wir so weitermachen (Stichwort: „Brandmauer“), steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es eben so weitergeht, wie es bisher gelaufen ist — bis eben noch viel mehr Menschen sagen: egal, was kommt, Hauptsache, es ändert sich etwas.

Fakt ist, dass die AfD stärker geworden ist. Unsere Untersuchung zeigt bspw. eindeutig, dass das AfD-Wählerpotential in der jüngeren Generation größer ist als in der älteren Generation. Es steht also nicht zu erwarten, dass die Polarisierung nachlässt, im Gegenteil: die Polarisierung wird wahrscheinlich eher zunehmen. Die Welt spaltet sich weiter.

Die Regierbarkeit des Landes wird ein Thema bleiben. Darauf mit noch mehr Normen von EU-Ebene oder noch mehr politisch-korrekt-normativen Demokratie-Belehrungen von Bundesebene zu reagieren, macht die Sache nicht besser, sondern wahrscheinlich schlimmer.

Im Grunde hat man zwei Möglichkeiten:

- Man kann sagen #niewiederistjetzt und versuchen, etwas gegen den Trend zu tun. Die gegenwärtige Bundespolitik setzt mehr oder minder normativ auf Transformation. Der Modus lautet: „Wir müssen…“

- Man kann auch sagen, dass man den Wählerwillen respektiert, anstatt das Wahlvolk zu belehren, dass es falsch liegt. Wenn man das Wahlvolk weiter belehrt, ist es sehr wahrscheinlich, dass noch mehr Menschen aus Trotz etwas anderes wählen. Wollte man den Wählerwillen simpel interpretieren, müsste man sagen, dass (spätestens in Sachsen) die CDU mit der AfD koalieren müsste.

Ich höre schon den Aufschrei. Die Brandmauer!

Aber was passiert, wenn wir die Brandmauer aufrecht erhalten, wenn wir weiter belehren, dies oder das gehe so gar nicht?

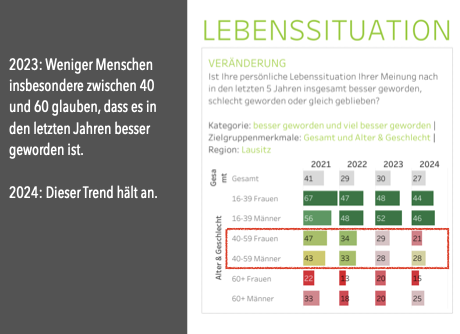

Dann wächst die Reaktanz weiter. Reaktanz bedeutet: Widerstand gegen Überzeugungsdruck. Menschen wollen nicht belehrt werden. Viele Menschen sehen, dass die aktuelle Politik nicht passt, weil sie das Land zu schnell verändern möchte und damit zu viel Schaden anrichtet. Der Anteil derjenigen, die meinen, dass es in den letzten fünf Jahren besser geworden ist, geht seit Jahren zurück — besonders stark in der Gruppe der 40–60-Jährigen, also denjenigen, die gerade Verantwortung übernehmen.

Zugespitzt könnte man meinen, dass immer weniger Menschen meinen, dass es die nächste Generation einmal besser haben wird als man selbst. Die Regierung hat derweil viele Zugeständnisse an immer kleinere Bedarfsgruppen gemacht (bspw. Rente mit 63) — weiß nun aber auch nicht mehr, wie man all jene Dinge noch finanzieren soll, die sich von einer wachsenden Zahl von Anspruchsgruppen mit immer mehr Ansprüchen gewünscht werden. Man hätte sehen können, dass die Steuereinnahmen zurückgehen. Die starke Maschinenbaubranche hat schon vor Jahren geschrieben, dass die Aufträge deutlich zurückgehen werden.

Haben Sie einmal das Wort „Überfeinerung“ gehört? Wenn man in einer Zeit lebt, in der man sich nicht entfalten kann, oder in der man für sein So-Sein sogar bedroht wird, ist mehr Freiheit immer besser. Aber es geht schon lange nicht mehr darum, nur in Ruhe gelassen zu werden. Aus dem Wunsch nach Abwesenheit von Repressalien ist eine Freiheitsforderung zu jeder möglichen Identität geworden — verbunden mit der Forderung, diese Feinheiten auch rechtlich abzubilden. Man kann hier sicher unterschiedlicher Meinung sein, wie weit man das treiben oder gestalten sollte. Aber wenn man Leute auslädt, nur weil sich irgendjemand im Publikum unwohl fühlen könnte, nun ja, was ist das dann? Ist das noch Freiheit, oder ist das dann schon eine Überfeinerung der Erwartungen?

Die politische Katze beißt sich in den Schwanz.

ENTWEDER folge ich dem Wählerwillen — dann koaliere ich vielleicht, setze ich mich aber dem Vorwurf aus, mich mit Sichtweisen gemein zu machen, die man weithin für so gestrig hält, dass man sie verhindern möchte.

Demokratie bedeute Entscheidung durch die Betroffenen, hat Friedrich von Weizsäcker einmal sinngemäß gesagt (das genaue Zitat lese man auf der Startseite der Webpräsenz des Instituts B3 nach). Entspricht es noch dem Wählerwillen, wenn bestimmte (wachsende) Wahlergebnisse mehr oder minder systematisch ignoriert werden? Und werden solche Wahlergebnisse dadurch nicht noch wahrscheinlicher?

Wenn es sich um wirklich nationalsozialistische Eskapaden handelt, ist das ja, verdammt nochmal, auch gut so, dass es blitzt. Falls jemand tatsächlich einen gruppenbezogenen Diskriminierungs- oder Vernichtungswillen hat, helfen nur die Polizei und der Rechtsstaat.

Manche Aussagen sind nicht so „rechts“, wie es gern behauptet wird. Wenn wir alles Mögliche unter der Kategorie „rechts“ verhandeln, gehen uns die Begriffe, die Unterscheidungsmöglichkeiten verloren — und die Wahlergebnisse entwickeln sich dann um so dynamischer, wie sie sich eben entwickeln.

Man könnte den Weg der CSU gehen, da gibt es immer mal jemanden, der laut genug und rechts genug „grunzt“, als dass sich viele „abgeholt“ fühlen.

ODER man geht den anderen Weg und trimmt sich quasi-prophylaktisch auf politisch-korrekt, um nur nicht anzuecken. Bei wem würde man denn eigentlich anecken? Sicher nicht bei den Migranten, die gerade Hilfe brauchen. Wohl aber bei all jenen Parteifunktionären und Journalisten und Wissenschaftlern, die, mit Idealen aufgeladen und fernab der Realität, das Land „transformieren“ wollen.

Transformation ist kein Selbstzweck. Es braucht immer ein „Wozu“. Und dieses „Wozu“ ist dem Wahlvolk, so fürchte ich, auf absehbare Zeit abhanden gekommen.

Der bittere Preis, den die ganze Dynamik hat, ist meines Erachtens folgender: Indem man bestimmte Sichtweisen und Haltungen weiter konsequent ausschließt, sorgt dies dafür, dass diese Sichtweisen und Haltungen populärer werden — spätestens durch den besagten Widerstand gegen Überzeugungsdruck (Reaktanz).

Gleichzeitig wächst genau dadurch in der Bevölkerung eine gewisse Toleranz gegenüber wirklich extremen Haltungen — und zwar weniger, weil man diese Haltungen teilt, sondern mehr, weil man aus der Reaktanz heraus sagt: „Die trauen sich wenigstens was. Auf uns hört sowieso keiner. Es ist doch schon klar, was bei der Wahl herauskommen soll. Und wenn das nicht herauskommt, dann sind wir hier alle rechts. Ich bin gar nicht rechts, aber ich bin migrationsskeptisch. Keine Ahnung, warum es keine Obergrenze geben darf. Keine Ahnung, warum es nicht gehört wird, wenn man sagt, dass man das alles für einen Fehler hält. Die Vernunft gebietet, dass man sich einigt. Aber man einigt sich nicht. Man will nur Recht haben und belehrt den skeptischen Rest des Volkes. Da kann ich nur sagen: Hut ab, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal solche Meinungen teile, aber wenn Ihr nicht zuhört und die ganze Zeit sagt, dass es falsch ist, wie ich denke, dann wähle ich die anderen, nur um Euch mitzuteilen, dass ich Euch arrogant und abgehoben finde. Mir hat noch niemand plausibel gemacht, warum die gegenwärtige Migrationspolitik richtig sein soll. Ich bin nicht gegen Migration, wir brauchen Fachkräfte, und man soll sich auch um Flüchtlinge kümmern, wenn es sich wirklich um Flüchtlinge handelt. Aber diese ideologische Diskussion und diese generelle Ablehnung jeder Skepsis — tut mir Leid, das kann ich nicht nachvollziehen. Dann müsst Ihr eben weitermachen, bis die Wahlergebnisse so sind, dass Ihr weg seid vom Fenster.“

Man muss diese Verbalisierung nicht gut finden. Sie ist der Versuch, die Stimme, die aus unseren Untersuchungsergebnissen spricht, möglichst authentisch zu formulieren.

PS: Bevor jetzt jemand denkt: Jaja, die Oberlausitz ist ja eine Region an der polnischen und an der tschechischen Grenze, demographisch stark überaltert usw. Natürlich „ticken“ Menschen in Grenzregionen immer etwas anders als weiter drinnen im Land, das ist bspw. auch in Tschechien so — die Nordkreise (Liberecky kraj und Ustecky kraj) ticken dort immer „spitzer“ als etwa Prag. Und natürlich muss man auch dies anerkennen: Wenn Ostdeutschland ein Land wäre, wären auf der Welt nur Japans und Italiens Bevölkerung älter als die ostdeutsche Bevölkerung. Aber auch Deutschland altert insgesamt, und was weit im Osten passiert, sollte man nicht als „weit im Osten“ abtun, sondern eher als einen Vorboten dessen verstehen, was passiert, wenn bspw. die junge Wählerschaft stärker nach rechts rückt, weil die Zeiten härter werden — und gleichzeitig die Mehrheit der Wähler über 60 Jahre alt ist. Unwahrscheinlich? Wenn man mit herablassendem Blick auf den Osten schaut, gern. Aber ob das tatsächlich so unwahrscheinlich ist, oder der „ferne Osten“ Deutschlands in diesem Sinne nur eine „frühe Modellregion“ gewesen sein wird, darüber wird womöglich noch zu reden sein.

PPS: Das Beitragsbild wurde mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt.