Nachhaltigkeit als „alternative Norm“?

Vor zwei Jahren stellte mir ein junger Kollege die Frage, wie man ein Organisationsentwicklungsmodell für Nachhaltigkeit schaffen könnte. Ich fragte zurück, was er genau meinte. Er sagte, er hätte gern ein Modell, dass die Entwicklung einer Organisation in Richtung Nachhaltigkeit befördern könnte. Ich meinte daraufhin, dass es sich dann aber um ein normatives Modell handeln würde.

Ich dachte bei diesem Einwand an das relativ verbreitete Drei-Säulen-Modell, das unter anderem unter dem Begriff Corporate Social Responsibility bekannt ist. Im Grunde beschreibt dieses Modell drei Grundkriterien für unternehmerische Entscheidungen. Management-Entscheidungen können demnach anhand

- wirtschaftlicher,

- sozialer oder

- ökologischer Kriterien getroffen werden.

Wenn ich mit Führungskräften über dieses Thema spreche, zeigt sich recht eindeutig, dass das Primat der Entscheidungen vor allem auf wirtschaftlichen Kriterien liegt bzw. wirtschaftliche Kriterien bei Entscheidungen die dominierende Rolle spielen. Wirtschaftliche Belange stehen also im Vordergrund, dann folgen soziale Belange und erst in dritter Instanz folgen die ökologischen Maßgaben. Der Gewinn (oder mindestens: die Existenzsicherung) eines Unternehmens steht also im Vordergrund. Nach dem Motto: Ohne gesunde Unternehmen keine Arbeitsplätze (und schon gar keine gut bezahlten!) und auch keine Überlegungen, wie man Unternehmen nachhaltig gestalten könnte.

In dieser Denkweise — so vertraut sie vielen sein mag und vielleicht gerade weil sie vielen so vertraut sein mag — steckt eine gewisse, gleichsam „gewohnheitsmäßige“ Normativität. Irgendwie ist es selbstverständlich, dass etwas erst wirtschaftlich funktionieren muss, bevor soziale und/oder ökologische Kriterien greifen. Spätestens unsere sozialen Vorsorge-Modelle und die Finanzierung unseres Miteinanders funktionieren ja auch so: Die Wirtschaft ist die Grundlage für alles andere, denn sie stellt das notwendige Geld bereit. Ob es sich dann um eine eher liberale (weniger Staat!) oder stärker regulierungsorientierte Variante handelt, bleibt eine Frage der Gestaltung — das Geld aus der Wirtschaft brauchen beide Varianten.

Mein junger Kollege wollte also die herkömmliche Reihenfolge der Prioritätenliste umdrehen: die Umwelt — oder wie es heute gern heißt: der Planet! — zuerst! Die Nachhaltigkeit auf die erste Position zu heben stellt der gewohnheitsmäßigen Normativität eine andere normative Vorstellung gegenüber: Ein Geschäft soll demnach zuerst nachhaltig und dann wirtschaftlich und sozial — oder dreierlei zugleich sein.

Die Spaltung der Welt

Konsequent weitergedacht, führt das zur „Systemfrage“, also zu einer Infragestellung dessen, was uns selbstverständlich ist und wie unser Gemeinwesen funktioniert. Es handelt sich dabei um einen Konflikt, der in den vergangenen Jahren „lauter“ geworden ist und gegenwärtig auf immer mehr Ebenen ausgetragen wird (Beispiel: Fridays for Future). Während die einen („noch“) wie selbstverständlich davon ausgehen, dass etwas wirtschaftlich funktionieren muss, um überhaupt nach Kriterien der Nachhaltigkeit betrachtet zu werden, geht die „Denke“ der anderen („schon“) davon aus, dass etwas ökologisch nachhaltig sein muss, damit es überhaupt zum Geschäft werden kann. Das ist zwar eine Zuspitzung, aber in dieser Zuspitzung wird eine „Spaltung der Welt“ deutlich, auf die wir zusteuern.

Diese „Spaltung der Welt“ besteht in einer „progressiven“ und einer „konservativen“ Argumentation:

- Die progressive Argumentationslinie haben wir oben schon gesehen: „Wenn wir den Planeten retten und den Fortbestand unserer Spezies sichern wollen, müssen wir handeln, und zwar viel konsequenter, als wozu wir uns bisher durchringen können!“

- Die „weichere“ Variante der konservativen Argumentationslinie besagt in etwa: „Ja, am Klimawandel ist etwas dran, und wir müssen uns darum kümmern, aber das geht nicht von heute auf morgen, sondern es bedeutet, behutsam zu handeln, zu prüfen, was funktioniert und unsere Systeme langsam anzupassen. Aktionismus ist nicht hilfreich, und die Vielzahl von Gemeinwesen, Staatsformen und Kulturen zum koordinierten Handeln in eine Richtung zu bewegen, dauert mindestens Jahrzehnte. Es ist jedenfalls wert, alle Anstrengungen zu unternehmen, aber es dauert eben. Und die Wirtschaft ist einstweilen die Wirtschaft, und wir können niemandem verbieten, Geschäfte zu machen, allenfalls können wir die Kriterien für diese Geschäfte langsam verändern, Anreize setzen, besonders arge Einflüsse verbieten usw.“

- Die „härtere“ Variante der konservativen Argumentation geht einstweilen davon aus, dass wir kaum etwas „gesteuert“ zu verändern bräuchten, sondern dass die Wirtschaft als System genügend Innovationen hervorbringen würde.

- Die „härtesten“ Argumentationslinien gehen bis hin zu der Annahme, dass es keinen Klimawandel gebe (wodurch uns vor Augen geführt wird, dass das, was wir als menschengemachten Klimawandel bezeichnen, zunächst auch eine Annahme ist).

Wenn man diese Argumentationslinien dem (idealisierten) freien Spiel der Diskussionen und Entscheidungen überlassen würde, so die optimistische Annahme, käme man irgendwann zu den „wahren“ (sprich: allgemein zustimmungsfähigen) Schlussfolgerungen und würde dementsprechend „richtige“ Entscheidungen treffen. Und wenn man sich die Praxis anschaut, dann kann man ja auch einen starken Trend in Richtung der „progressiven“ Argumentationslinien beobachten. Immer mehr Unternehmen setzen auf nachhaltigkeitsorientierte Innovationen. Es gibt bereits Wasserstoff-Autos und manche Länder formulieren Strategien für den Umbau ihrer Energiewirtschaft. Vielen schwant, dass zehn Milliarden Menschen, gewohnt nach Wohlstand zu streben, auf der Basis der gegenwärtigen Modelle, den Planeten an den Rand der für Menschen und viele anderen Arten geeigneten oder tolerierbaren Lebensbedingungen bringen.

Die Zuspitzung der Debatte

Wenn diese optimistische Variante aufginge, würde man in der Realität vielleicht bei einer Mischung aus progressiven Zielen und moderat konservativen Vorgehensweisen landen und den Wandel — zwar langsam, aber irgendwie sicher — „zurechtdiskutieren“. Nach dem Motto: „Die entsprechenden Innovationen sind entweder schon da oder würden noch gefunden, uns Menschen ist immer etwas eingefallen, und warum sollten wir das nicht schaffen?“

Aber wie es allzu oft ist, wenn es kontrovers zugeht, spitzen sich die Argumentationslinien zu und die Weltsicht verengt sich bei Teilen der „Diskursteilnehmerschaft“ auf die Breite von Schießscharten. Während die einen rufen, dass wir keine Zeit mehr haben und bald „Kippunkte“ erreichen würden, ab denen die Folgen irreversibel würden, verneinen die anderen nicht nur den Klimawandel, sondern meinen sogar, dass es sich um ein weltweites Komplott handele, bei dem es um die Versklavung freier Menschen unter die Fuchtel der Zwecke einiger weniger gehe.

Was hier bisher am Beispiel der Nachhaltigkeit dargestellt wurde, lässt sich gegenwärtig bei vielen Themen beobachten, etwa bei der Frage nach möglichst diskriminierungsfreier Sprachverwendung oder der Unterstellung, dass die gesamte Polizei ein gleichsam „institutionelles“ Rassismusproblem habe. Die Pole treten dabei jeweils gleichzeitig in die Welt: Während an manchen amerikanischen Hochschulen Lehrkräfte allein wegen des Verdachts politisch inkorrekter Formulierungen unter Druck geraten und bei der New York Times moderat konservative Journalisten regelrecht gemobbt werden, wird ein unverhohlen politisch unkorrekter und sich bisweilen nicht nur polarisierend, sondern regelrecht spaltend äußernder Mensch in den USA zum Präsidenten gewählt. In Deutschland mögen sich diese Tendenzen moderater äußern, aber auch hier sind sie spürbar — wie soll sonst die generelle Unterstellung, dass die deutsche Polizei ein latentes Rassismus-Problem hätte, zu erklären sein?

Die Selbst-Legitimation der „woke community“

Die Realität menschlichen Zusammenlebens ist immer vieles gleichzeitig. Selbst in den moderateren Ausprägungen totalitärer Systeme wird man Fälle finden, die vom Ursachenzusammenhang oder vom Phänomen her ähnlich sind, aber je nach Kombination der Umstände und der Haltung der Beteiligten völlig unterschiedlich behandelt werden. So gab es in der DDR Fälle von Berufsverbot Betroffenen, die unglaublich hart „durchexerziert“ wurden — und andere Fälle, bei denen ein paar Beziehungen zu einflussreichen Personen ausgereicht haben, um eine Akte „irgendwie verschwinden“ zu lassen und damit das Berufsverbot quasi aufzuheben.

Wirklich kontrovers wird es dann, wenn vermeintlich „Erweckte“ meinen, dass ihre Sicht der Dinge die einzig richtige oder gerechte sei — und das die gleichen Mittel in der Hand der anderen zu Diskriminierung, Unterdrückung (oder heuer: Umweltzerstörung) führen, in den eigenen Händen aber legitim seien. Nach dem Motto: Die anderen dürfen nicht mobben, das haben sie schon zu lange getan, aber wenn wir anprangern (und in der Folge auch mobben), dann ist das ja nur legitim, weil „wir“ ja im Geiste der besseren Sache kämpfen. Derart zugespitzt könnte man die Selbst-Legitimation der politisch korrekten „woke community“ in den Vereinigten Staaten als auch die Selbst-Ermächtigung mancher europäischer Klima-Aktivisten lesen.

Nun kann man sicher kontern: Ohne Zuspitzung und ohne „Kampf“ kommt kein Wandel in die Welt. Aber in der Realität gibt es auch andere Formen des Wandels als den Konflikt zwischen „Revolutionären“ und „Reaktionären“.

In diesem Beitrag geht es darum, eine dieser Formen zu beschreiben, nämlich eine, die zwar nicht auf der „Systemebene“, wohl aber auf der ganz konkreten Ebene eines Unternehmens funktionieren kann — und tatsächlich funktioniert, wenn die Beteiligten den entsprechenden Willen entwickeln. Die Methode, die ich hier beschreibe, ist eine mögliche Antwort auf die Frage meines jungen Kollegen — wenn auch keine „generelle“ (also immer und überall einsetzbare) Methode, die zwingend zu Nachhaltigkeit führt, wohl aber eine, die, den Willen der Beteiligten vorausgesetzt, zu Nachhaltigkeit führen kann.

Anstelle generelle Ziele zu verordnen, ist es besser, die Zukunftsfähigkeit einer Organisation in den Fokus zu rücken

Die Erfahrungen mit meinen Kunden — in der Regel Unternehmen, die bestimmte Veränderungen oder Anpassungen zu bewältigen haben — haben mich zu der Erkenntnis geführt, dass Organisationen, ihre Prioritäten, Kulturen, Führungsstile und Prioritäten zu unterschiedlich sind, um mit einem einzigen Modell alle möglichen Organisationen in die gleiche Richtung zu entwickeln. Die Idee, Nachhaltigkeit sei „per se“ ein „generelles“ Ziel der Organisationsentwicklung, halte ich deshalb für wenig zielführend. Manchmal stößt man sich am Begriff der Nachhaltigkeit, manchmal gehören die Akteure zu den „Konservativen“ im oben beschriebenen Sinne, manchmal würde das einfach eine Oktroyierung bedeuten oder wäre der jeweiligen Situation eines Unternehmens nicht angemessen.

Vielleicht wäre „Zukunftsfähigkeit“ ein besserer Begriff, zu dem Nachhaltigkeit genauso gehören würde wie vielleicht das Kriterium, als Arbeitgeber attraktiv für junge Menschen zu sein oder als Unternehmen eine gewisse soziale oder „umfeldorientierte“ Verantwortung wahrzunehmen. Der „Kapitalist alter Schule“ mag als Modell ausgedient haben, was jedoch nicht bedeutet, dass gerade die Anhänger dieser „Schule“ kein Geld mehr verdienen würden, im Gegenteil — und das ist eine mächtige und hier nicht diskutierte Dimension des Problems.

Manager und Berater, die vor allem ein Organisationsmodell oder eine Philosophie verfolgen, haben gegenüber der hier vorgeschlagenen „Denke“ regelmäßig einen Vorteil: Ihr jeweiliges Modell (Lean Management, Agile Unternehmensorganisation o.ä.) ermöglicht, richtig von falsch zu unterscheiden, während in dem hier unterbreiteten Vorschlag vor allem versucht wird, die jeweilige Lage der Organisation zu verstehen. Ausgehend von diesem Verständnis wird dann versucht, die jeweils aus Sicht der Führungskräfte und Mitarbeiter notwendigen Schritte zu begleiten.

Wie gelingt Organisationsentwicklung?

Gelingende Organisationsentwicklung ist nach meinem Dafürhalten eine Verständigung von Führungskräften und Mitarbeitern über die aktuelle Situation der Organisation und der ggf. notwendigen Entwicklungsschritte vor dem Hintergrund der jeweiligen Branchen- und Unternehmenssituation.

Doch bevor ich hier meinen, wie ich meine, den gegenwärtigen Herausforderungen angemessenen „Weg nach Rom“ beschreibe, sei hier zugegeben, dass es sich auch bei unserem Denken über Organisationen um eine Art vor-darwinischen Zeitalters handelt (Edgar Schein) — und es also viele „Wege nach Rom“ gibt. Zwei mögliche Wege:

- Wer die komplexe Frage nach der Entwicklung von Organisationen einfach und verständlich herunterbrechen möchte, schaue sich das Modell der „spiral dynamics“ an. Das Modell beschreibt eine eher generelle, wenn auch dynamische Entwicklung von Organisationen in Richtung einer aus sich selbst anpassungsfähigen und lernenden Organisation — herkommend aus einer irgendwie „alten“, autoritären oder gar von „Stammesprinzipien“ geleiteten Welt von Organisationen. Das Modell ist populär und passt ebenso gut zu den aktuellen „progressiven“ Strömungen des Zeitgeistes wie auch zu den aktuellen Entwicklungserfordernissen vieler Organisationen. Dazu passend gibt es einen aktuellen, praktisch-methodisch orientierten Leitfaden für die Entwicklung von Organisationen — das Buch heißt ganz treffend „Reinventing Organizations“. Beide folgen wie gesagt mehr oder minder generell dem „progressiven“ Pfad.

- Wer lieber einen eigenen Weg geht oder begründeterweise der Ansicht ist, dass eine generelle Entwicklungsrichtung der aktuellen Lage einer Organisation nicht angemessen ist, kann auch — und dieses Rezept eignet sich besonders gut auch für neu gegründete Organisationen — ein „Baukasten-Prinzip“ wählen und sich in der Landschaft der vorhandenen Organisationsmodelle umschauen. Dann lese man zum Beispiel das „Agile Manifest“ und einige Texte über „Holokratie“, „Empowerment“ oder „Teaming“ und kombiniere die entsprechenden Struktur- und Prozess-Ideen zu einer Soll-Vorstellung oder Vision eines Unternehmens, und man wird im Idealfall eine Organisation schaffen, die in der Lage ist, sich fortan selbst an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen bzw. zu lernen. Wichtig ist hierbei der Gedanke, so viel wie möglich „in die Prozesse zu verlagern“, d.h. die Prozesse einer Organisation so zu gestalten, dass die Organisation auch unabhängig von einzelnen Personen und unabhängig von Macht in der Lage ist, nicht nur zu funktionieren, sondern eben sich auch aus sich selbst heraus zu verändern bzw. anzupassen. Persönlich halte ich hierbei Amy Edmondsons Modell des „Teaming“ für besonders aussagekräftig bzw. hilfreich.

Die strategischen Leitfragen der Ausrichtung von Organisationen

Einer der profiliertesten Autoren der Management-Lehre, Peter Drucker, hat in seinem Buch „Die fünf entscheidenden Fragen des Managements“ den Existenzgrund eines Unternehmens ins Zentrum strategischer Überlegungen gestellt. Die wichtigste Frage der Unternehmensführung sei, warum und wozu es das Unternehmen gebe. Je klarer man den Existenzgrund eines Unternehmens formulieren könne, so Drucker, desto einfacher sei es, Ziele abzuleiten und alle Aktivitäten, Entscheidungen, Strukturen und Prozesse des Unternehmens auszurichten. Der Frage nach dem Existenzgrund oder Zweck des Unternehmens folgen nach Drucker

- die Frage, wer die primären Kunden des Unternehmens bzw. welche deren Bedürfnisse seien (diejenigen, die die Leistungen oder Produkte des Unternehmens brauchen),

- die Frage, wer die sekundären Kunden des Unternehmens und welche deren Erwartungen oder Prioritäten seien (diejenigen, die bspw. gut über das Unternehmen denken oder sprechen müssten, damit sich das Unternehmen gut entwickeln kann),

- die Frage nach den Produkten oder Leistungen des Unternehmens (die direkt auf die Bedürfnisse der primären Kunden ausgerichtet sein sollten) sowie

- die Frage nach dem geeigneten Marketing (das sich aus den Antworten auf die vorher genannten Fragen — (1) Existenzgrund/Zweck, (2a) Bedürfnisse der primären Kunden, (2b) Erwartungen der sekundären Kunden, (3) Produkte oder Leistungen — ergibt; Marketing ist demnach nichts anderes als eine geeignete Darstellung der Beziehung zwischen Kundenbedürfnissen und der Antwort auf diese Bedürfnisse, also dem Produkt oder der Leistung).

- Der Charme von Druckers Modell liegt in seiner Schlichtheit bzw. der Folgerichtigkeit der Fragen. Der Bestimmung des Zwecks folgt eine Reflexion der Bedürfnisse, und die Leistungen oder Produkte sind quasi Antworten auf die Bedürfnisse. Marketing macht die Bedarf-Antwort-Beziehung im Grunde nur bei der Zielgruppe bekannt.

Eine ähnliche Folgerichtigkeit ergibt sich, wenn man den Zweck nicht (nur) markt-. sondern (auch) wertebasiert formuliert.

Peter Drucker würde sagen, dass sich das gar nicht ausschließe, sondern dass er genau das sogar gemeint habe, aber hier liegen in sehr vielen Fällen intellektueller Anspruch und gelebte Management-Praxis noch viel zu weit auseinander, als dass man ein solches — logisch richtiges, aber an der gelebten Unternehmensrealität oft genug konsequent vorbeigehendes — Gegenargument annehmen könnte.

Man fragt dann nicht mehr nur, was der marktbezogene Zweck eines Unternehmens ist, welche Bedürfnisse die primären Kunden haben und welche Produkte oder Leistungen optimale Antworten auf diese Bedürfnisse liefern. Dieser Zusammenhang bildet nach wie vor die wirtschaftliche Grundlage eines Geschäfts — ohne Bedürfnis gibt es ja quasi keine Bereitschaft, ein Produkt oder eine Leistung zu bezahlen. Aber dieser Zusammenhang ist nicht mehr der allein entscheidende, sondern er rückt gewissermaßen „in die zweite Reihe“ oder „tritt neben“ die Reflexion von Werten.

Die Leitfragen einer werteorientierten Organisationsentwicklung

Indem man die Werte in den Mittelpunkt stellt, reflektiert man vor dem wirtschaftlichen Zweck die Werte, die den Aktivitäten einer Organisation zugrunde liegen (sollen). Man spannt den betriebswirtschaftlichen Kernzusammenhang quasi in den Rahmen einer (normativen) Wertediskussion ein — und macht ihn damit von den Werten abhängig.

Den „gewohnten“ zweckbezogenen Überlegungen (Nachfrageorientierung und Machbarkeit) werden also normative Zweckreflexionen (Wozu soll die Organisation gut sein? Unter welchen Bedingungen wollen wir Geschäfte machen? Was soll mit den Geschäften bewirkt werden? Was ist konsequent zu vermeiden?) vorangestellt.

Das negiert den betriebswirtschaftlichen Zusammenhang nicht, ordnet ihn aber in einen „größeren“ Zusammenhang ein. Wenn man zuerst Werte bestimmt, ergibt sich daraus eine „Messlatte“ für alle Aktivitäten und Entscheidungen eines Unternehmens.

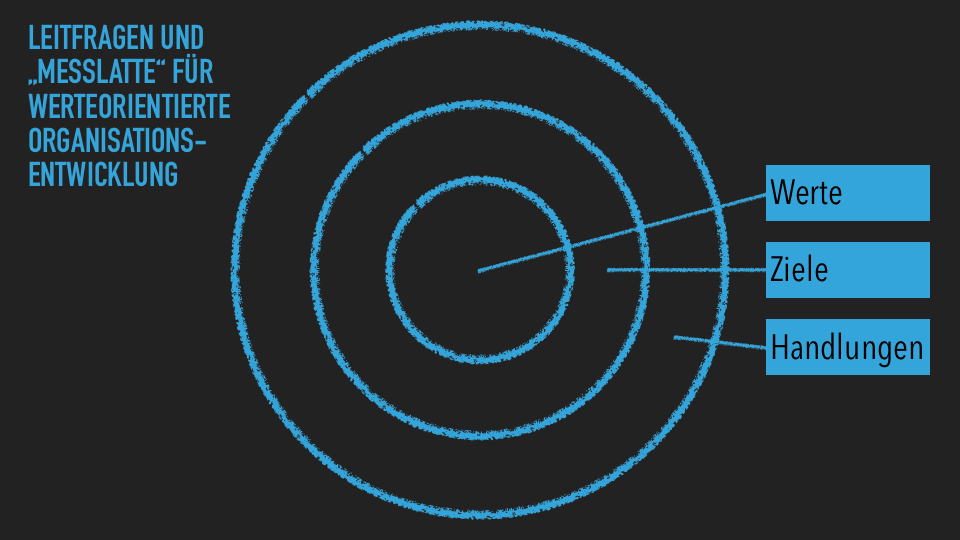

Gleichsam parallel zu dem Druckerschen Fragestrang vom Zweck über die Bedürfnisse zu den Produkten und zum Marketing ergibt sich also ein zweiter — oder gänzlich alternativer — Fragestrang:

- Welche Werte stehen im Zentrum der Aktivitäten des Unternehmens?

- Welche Ziele leiten sich aus diesen Werten ab?

- In welchen Handlungen schlagen sich die Werte und Ziele des Unternehmens nieder?

Ein Unternehmen und seine (möglichen) Geschäfte erhalten dadurch einen „Kompass“, der zu entscheiden hilft, welche Ziele verfolgt werden bzw. ob und wie gehandelt wird — also auch ob und ggf. wie ein Geschäft stattfinden kann.

Nachhaltigkeit als freiwillige Verpflichtung oder als verbindliche Norm — was denn nun?

Damit steht die Nachhaltigkeit nicht per se an die Spitze der Liste — was ja wie gesagt eine „normative Behauptung“ wäre, die einer jeweiligen Situation angemessen sein kann (aber nicht muss) oder die den jeweiligen Entscheidern passen kann (aber nicht muss). Vielmehr erlaubt diese Vorgehensweise, die Verantwortung dort zu lassen, wo sie hingehört. Die Nachhaltigkeit wird damit nicht zum „absoluten Wert an sich“, sondern wird zu einem möglichen (und sicher wünschenswerten oder gar notwendigen) Wert unter mehreren — aber indem dieser Wert eine Frage des freien Willens bleibt, werden die daraus folgenden Handlungen im gelingenden Fall verbindlicher bzw. handeln die jeweiligen Führungskräfte engagierter bzw. „involvierter“.

Damit bleibt die Vorgehensweise flexibel für unterschiedliche Situationen, Ausgangslagen, Branchen, Kulturen usw. und schafft gleichzeitig die Möglichkeit, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Bemühungen zu stellen, ohne die handelnden Personen dazu zu „verdonnern“.

Damit ist die Methode im Sinne der Frage meines jungen Kollegen quasi nicht „selbstverständlich“ (= aus sich heraus oder zwangsläufig) nachhaltig — was in vielen Branchen nach meinem Dafürhalten zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein viel zu großer Sprung wäre, der nicht so einfach zu schaffen wäre, sondern der viele Verwerfungen, Pleiten usw. verursachen würde.

Sie bemerken es sicher schon: Dieser Text „mäandert“ zwischen den aus der Anerkennung des menschengemachten Klimawandels und seiner Folgen resultierenden „normativen“ Schlussfolgerungen, die vielen Menschen nicht nur angeraten, sondern regelrecht „zwingend“ erscheinen und der Frage, wie man (notwendige) Veränderungen ohne Zwang, sondern vernünftig und auf der Basis des freien Willens von Unternehmern und Managern hervorrufen kann.

Mein eigener Standpunkt scheint trotz aller Argumentation durch: Als Kind der ehemaligen DDR ist mir Zwang einerseits vertraut und andererseits zuwider, zu sehr ahne ich die negativen Wirkungen der Aktivitäten jener „wokes“ bzw. „politisch Korrekten“ oder „ökologisch Erweckten“.

Freilich erschrecke ich, wenn etwa ein Wissenschaftler, der sich sein Leben lang mit der Erforschung von Wegen in Richtung Nachhaltigkeit beschäftigt hat, in einem Interview anlässlich seiner Emeritierung konstatiert, dass er pessimistisch sei, weil das Wachstum jegliche Effekte im Bereich Einsparungen, Energieeffizienz, Verbesserung des Recyclings, ressourcenschonenderer Produktentwicklungen usw. einfach nur auffresse, weil wir trotzdem immer mehr herstellten und verbrauchten.

Andererseits mehren sich die Anzeichen, dass es jungen Menschen immer wichtiger wird, nachhaltig zu leben, und immerhin gibt es mittlerweile Prognosen, die besagen, dass die Weltbevölkerung noch eine Weile wachsen, ab ca. 2060 aber wieder schrumpfen wird. Wie dem auch immer sei: Prognosen abzugeben ist schwierig, und am Ende einer Berufslaufbahn pessimistisch zu sein, ist eher die Regel als ein Einzelfall.

Ich kann und will mich hier nicht entschließen zu behaupten, dass der von mir vorgeschlagene Weg der „werteorientierten Organisationsentwicklung“ der richtige ist. Es wird immer Menschen geben, die nur auf den kurzfristigen Erfolg setzen und die Folgen ihres Handelns kaum oder überhaupt nicht reflektieren. Aber eine werteorientierte Unternehmensentwicklung würde dafür sorgen, dass diese Art von Managern langsam ausstirbt — und dass die, die es anders sehen, mehr werden.

„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“ (Sören Kierkegaard)

In diesem Sinne möchte ich hoffen, dass die Selbstverständlichkeit, ein Geschäft zu machen, weil man es kann, irgendwann von der Selbstverständlichkeit abgelöst wird, dass man Geschäfte macht, wenn sie „anständig“ UND „nachhaltig“ sind. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber die Menschen, die das so sehen, werden mehr und treten aus ihren Nischen hervor. Unter jüngeren Menschen muss man diesbezüglich nicht mehr „hervortreten“, da scheint das Hervortreten selbstverständlicher zu sein, als das in meiner Generation (40+) der Fall ist.

Um nicht allzu viel Optimismus zu verbreiten, sondern auch darauf hinzuweisen, was passieren kann, wenn sich aus Nischen heraus zunächst progressive Trends entwickeln, die dann aber wiederum negative Wirkungen entfalten, sei hier nochmals kritisch auf das Thema der politischen Korrektheit hingewiesen: Während es sicher gut ist, frei von Diskriminierung zu leben und entsprechende Machtgewohnheiten zu hinterfragen und zu verändern, ist die politische Korrektheit an nicht wenigen Stellen dabei, sich in übertriebener Weise zu institutionalisieren — und damit selbst zur diskriminierenden (= Generalverdachtsmomente und entsprechende Ausschließungsprozeduren schaffenden) Norm zu werden.

Mein böser Verdacht an dieser Stelle: Unsere gesatzten Normen (Gesetze, offizielle Verfahrensregeln in Organisationen) zu verändern ist einfacher, als auf die nur sehr langsam eintretenden tatsächlichen Veränderungen zu warten — auch und vor allem im Bereich der Einflüsse des homo sapiens auf die Umwelt. Also stürzen sich manche Grüne lieber auf die Schaffung vermeintlich diskriminierungsfreier Sprachregelungen denn auf jene weitaus größeren und ernsteren Probleme, die anzugehen ihre Partei ursprünglich angetreten ist.

Reale Veränderungsprozesse sind am Ende immer ein Wechselspiel aus freiem Willen und gesetzlichen Normierungen

Es geht mir hier nicht um eine Generalabrechnung mit staatlichen Versuchen, vermeintlich oder tatsächlich die Relevanz progressiver Themen zu befördern. Solche Versuche kranken jedoch immer wieder an der Realisierbarkeit neuer Ideen in einer Demokratie. Am Ende sieht das Ergebnis allzu oft nach opportunistischem Aktionismus aus — die Agenda wechselt mit der Stimmung, und weitreichende Entscheidungen werden getroffen, wenn es die Stimmung gerade erlaubt.

Die letzten Sätze seien notwendigerweise ins Verhältnis gesetzt: Am Ende ist es trotzdem gut, in einer Demokratie zu leben. Man muss mit jenen opportunistischen „Machbarkeitsfenstern“ leben, denn progressives Handeln führt immer auch zu entsprechenden Gegenreaktionen — man sehe sich nur die derzeitigen Trends bei den Wahlen in verschiedenen europäischen Ländern an.

Das meine ich keineswegs despektierlich. Ich bin vielmehr der Ansicht, dass man diese Erfolge sehr genau analysieren muss, um die entsprechenden Ursachen zu verstehen und ggf. zu berücksichtigen — was bspw. im Hinblick auf die Migrationspolitik durchaus erfolgt ist, wenn auch „irgendwie subtil“ (weil unausgesprochen) daherkommend, aber alles andere als subtil in den Konsequenzen, zumindest wenn man die 2015 postulierte „Willkommenskultur“ mit der heute gelebten Realität vergleicht.

Beide Wege — derjenige der gesetzlichen Normierung (bspw. bei der Energiegesetzgebung) und der freien Entscheidung auf der Basis unternehmerischer Verantwortung haben ihre Stärken und ihre Grenzen.

Staatlich geregelte Limitierungen und Anreize können „große“ Veränderungen auslösen, sind aber an den Willen des Wählers — oder in anderen Gesellschaftsformen: auf das Mitmachen oder zumindest Stillhalten der Bevölkerung — angewiesen. (Und nur weil ein Staat autoritär ist, heißt das nicht, dass er ewig ist — die Opferzahlen auf dem Weg zur Veränderung sind jedoch entsetzlich hoch.)

Die freiere Variante der Entwicklung setzt auf die Verantwortung der Unternehmer bzw. Entscheider. Und dass angestellte Manager bisweilen eine andere Ethik besitzen als Eigner, die ihr Unternehmen selbst führen, liegt auf der Hand. Hier gibt es riesige Probleme, wenn es um die Verortung von Verantwortung oder gar die Einführung einer werteorientierten Unternehmensentwicklung geht. Aber es ist die im Zweifelsfall situations- und akteursangemessenere, „irgendwie liberalere“ Prozedur, die Verantwortung dort belässt, wo sie in einer freien Gesellschaft hingehört.

Um Wirkung zu entfalten, sollten meines Erachtens beide Wege miteinander kombiniert werden. Der Staat ist geeignet, um Normen zu setzen, aber oft „dumm“ bei der praktischen Ausgestaltung von Normen. Der einzelne Unternehmer kann Entscheidungen treffen, trifft sie aber oft genug entsprechend gewohnheitsmäßiger (= in der Lesart des Unternehmers: situationsnotwendiger) Kriterien. Eine kluge Normsetzung UND eine werteorientierte Unternehmensentwicklung sind deshalb wichtige Elemente der Entwicklung — ohne den verschiedenen radikalen Stimmen (Wir haben keine Zeit! Wir müssen konsequenter handeln! vs. Ich lasse mir vom Staat überhaupt nicht reinreden, das ist alles nur sinnlose Gängelei! vs. Es gibt gar keinen Klimawandel, das ist alles nur gemacht, um uns abzulenken!) Raum zu geben.

Es ist also eine Frage der „wohltemperierten Grausamkeit“ vonseiten des Staates und des Mutes und der Kreativität der handelnden Unternehmer und Manager.