Worum es in diesem Text geht

Salopp könnte man es so ausdrücken: Jede Zeit schafft sich ihre eigenen Probleme, aber unabhängig davon, welche Lösungen man entwickelt, bleibt die Summe der Probleme gleich. Unsere heutigen Vorstellungen von Erziehung sind irgendwann aus bestimmten Gründen entstanden. Aber aus der Art und Weise, wie viele Eltern heute mit ihren Kindern umgehen, entstehen neue Störungsformen, für die wir noch keine Methoden haben. Obwohl sich in vielen Fällen das Problem verändert, gehen viele Pädagogen, Psychologen und andere „Interventionisten“ meines Erachtens noch davon aus, die richtigen Methoden zu verwenden — und machen es dadurch (unwissentlich) schlimmer.

Im folgenden Text behaupte ich, dass die der Psychologie und der Pädagogik zugrunde liegende „emanzipatorische Annahme“ auf den Prüfstand gehört. Sie hat ihren Dienst getan und wird ihn weiter tun, aber nur noch bei einem Teil der Fälle, denn die Übertreibung der emanzipatorischen Grundannahme — oder besser: ein völlig falsches Verständnis von emanzipatorischer Erziehung, das in Unterordnung von Eltern unter ihre Kinder gipfelt — hat Störungsformen hervorgerufen, auf die wir neue Antworten brauchen. Diese Antworten haben viel mit den Begriffen „Grenze“ und „Autorität“ zu tun.

Die diesem Text zugrunde liegenden Überlegungen stammen aus zahlreichen Supervisionssitzungen mit Familienhelfer-Teams. Es handelt sich sozusagen um aus vielen Einzelfallreflexionen „destillierte“ Erkenntnisse, die sicher streitbar sind und dies auch sein sollen. Fakt ist, dass viele Familienhelfer und ‑berater den Eindruck schildern, mit ihrem herkömmlichen Methodenrepertoire seit einigen Jahren zunehmend an Grenzen zu geraten. In nicht wenigen Fällen ist es gelungen, aus den in diesem Beitrag geschilderten Sichtweisen und Haltungen jeweils fallspezifisch funktionierende Vorgehensweisen zu entwickeln.

Die Verschiebung des Menschenbildes: Sich helfen zu lassen wird möglich(er)

Nehmen wir einmal an, Sie wären in der Jugendzeit Ihrer Eltern Polizistin oder Polizist geworden. In diesem Beruf kann immer etwas passieren, das „Spuren“ hinterlässt. Man hat damals nicht so sehr wie heute darauf geachtet, ob jemand „psychisch etwas abgekriegt“ hat. So etwas wurde seinerzeit eher verdrängt. Und wenn man doch einmal zum „Seelenklempner“ musste, wurde das von anderen vielleicht als ein Zeichen von Schwäche gewertet. Es gab und gibt ja immer auch diejenigen, die extreme Situationen erleben und kaum etwas davontragen, und es ist schlimm, wenn man die einen den anderen als Beispiel vorhält, aber so war das damals: „Streng Dich an und halte durch, die anderen packen’s ja auch!“

Das Menschenbild hat sich — viele werden sagen: Gott sei Dank! — verschoben. Es ist in den vergangenen dreißig Jahren einfacher geworden, sich helfen zu lassen, und die Wahrscheinlichkeit, dafür stigmatisiert zu werden, ist heute deutlich geringer. Gleichzeitig hat genau diese Entwicklung dafür gesorgt, dass bestimmte Phänomene häufiger erkannt und behandelt werden können. Dazu wurden in den vergangenen Jahrzehnten nicht zuletzt die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen deutlich erweitert. In der Konsequenz sieht man heute öfter Hilfebedarf, lässt sich eher helfen als früher und gibt es heute insgesamt mehr Helfer (Familienhelfer, Therapeuten, Schulpsychologen usw.).

Es handelt sich dabei um Interaktionseffekte zwischen der Möglichkeit, bestimmte Phänomene zu sehen und zu behandeln, der Verbreitung des Wissens darum, der Popularisierung der Wahrnehmung entsprechender Phänomene und der zunehmenden Zahl von Helfern. Ich habe diese Interaktionseffekte an anderer Stelle auf diesem Blog bereits ausführlicher dargestellt; das Stichwort ADHS mag hier als eine Art „Hinweisreiz“ genügen.

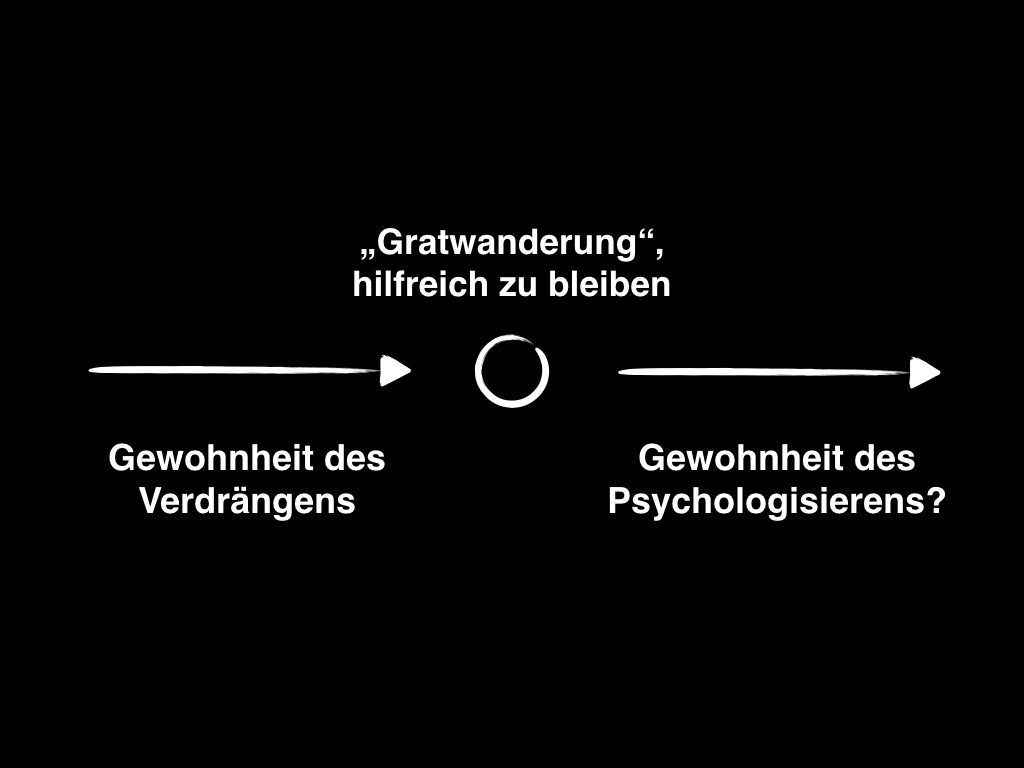

Aus den Interaktions- bzw. Lerneffekten werden mit der Zeit Gewöhnungseffekte. Alle diese Prozesse wirken langsam auf die Wahrnehmung der Phänomene an und für sich und auf das Menschenbild ein. Aus jener „Welt der Verdrängung“ mag auf diese Weise ganz langsam eine Welt geworden sein, in der psychologische Hilfe selbstverständlich ist.

Von hilfreicher Unterstützung zur „Psychologisierung“?

Aber die entsprechenden Entwicklungen machen nicht einfach von sich aus im Optimalbereich Halt. Sie laufen weiter. Und so mag aus einer Welt, in der Hilfe erfreulicherweise selbstverständlich ist (und in der nicht mehr selbstverständlich verdrängt wird), langsam eine Welt werden, in der man hier und da zu viel „psychologisiert“.

Es liegt mir fern, hier Absicht oder bösen Willen zu unterstellen. Ich vermute nur, dass ganz ähnlich wie es in jener „alten Welt“ Missbrauch von Macht gab, Hierarchien ausgenutzt und Menschen bisweilen missbraucht wurden, dies heute ganz genauso geschieht, nur quasi auch —die soeben erwähnte „alte Welt“ existiert ja noch — im umgekehrten Sinne: man missbraucht nicht mehr nur die Macht, sondern man missbraucht heute auch den Opferschutz.

Das alles wäre vielleicht nicht unbedingt der Rede wert, denn wo es die Möglichkeit gibt, wird sie genutzt und kann es Lern- und Gewöhnungseffekte geben. Ob und wie dies für unsere Gesellschaft gefährlich werden könnte, habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Benjamin Zips in unserem kurzen Buch „Die Kultur der Hinterfragung“ diskutiert. Speziell in den Bereichen der Sozialen Arbeit, der Psychologie usw., in denen beraten und interveniert wird, stellt sich dieser Zusammenhang jedoch doppelt problematisch dar:

Alte Methoden passen nicht zu neuen Störungen

Einerseits wird heute mehr Hilfebedarf gesehen, mehr geholfen und gibt es mehr Helfer. Die Interaktionseffekte zwischen den einzelnen Elementen dieser Entwicklung haben aus einer „Gewohnheit des Verdrängens“ hinaus geführt und Hilfe „normalisiert“. Wie ich wie gesagt an anderer Stelle auf diesem Blog ausführlicher dargestellt habe, wird nach meinem Dafürhalten mittlerweile an einigen Stellen weit über das Hilfreiche hinaus diagnostiziert und interveniert.

Andererseits stammen unsere Methoden zumeist aus eben jener „alten Welt“, die lange kritisiert wurde — und gewohnheitsmäßig weiter kritisiert wird, obwohl sie an einigen Stellen wohl noch, an anderen Stellen aber nicht mehr vorhanden ist. Die meisten unserer Methoden sind offen emanzipatorisch, richten sich auf das Individuum und dessen Ressourcen mit dem Ziel der Stärkung der Resilienz, der Stabilisierung von Bindungen, der Erweiterung der Entwicklungsmöglichkeiten oder der Handlungsoptionen usw. Wir arbeiten zwar auch mit Blick auf das jeweilige System, aber in der Regel immer vor dem Hintergrund der genannten oder ähnlicher, in der Regel auf ein Individuum gerichteter Ziele (nicht zuletzt die Kostenübernahme ist ja auch entsprechend geregelt).

Stark verkürzt könnte man es so ausdrücken: Unsere Methoden richten sich auf die Kompensation von zu viel Macht, von klammernden oder fordernden, übergriffigen oder gar gewalttätigen Elternhandlungen. Die Übergriffigkeit oder der Missbrauch besteht in der alten Welt in einem „Einfall“ in das „Gelände“ eines Kindes, in seiner übermäßigen Beschränkung, in Erniedrigung oder im schlimmsten Fall im „Brechen“ eines Kindes.

In diesem Bereich kennen wir uns aus. Aber die Welt hat sich weitergedreht, und der Aufschrei war groß, als 2007 Michael Winterhoffs Buch „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“ erschien. Seither spaltet sich die Diskussion zwischen — ich spitze zu — diesen, die sagen, Lernen geschehe weitgehend selbstgesteuert und Strenge sei schlecht für die Bindung, und jenen, die meinen, dass Liebe und Zuwendung zwar die Grundlage, aber Struktur und Grenzen elementare Bestandteile der Erziehung seien.

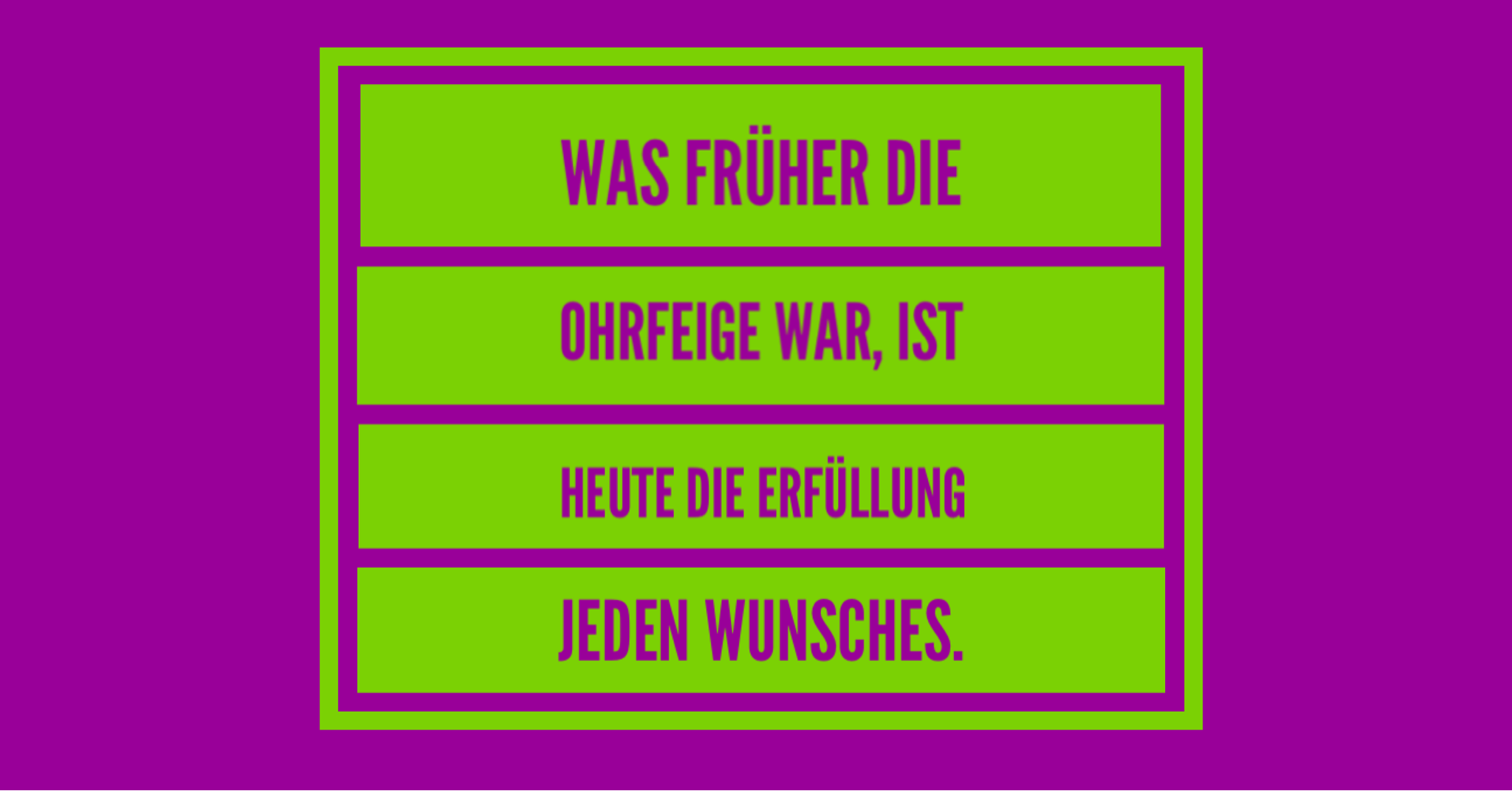

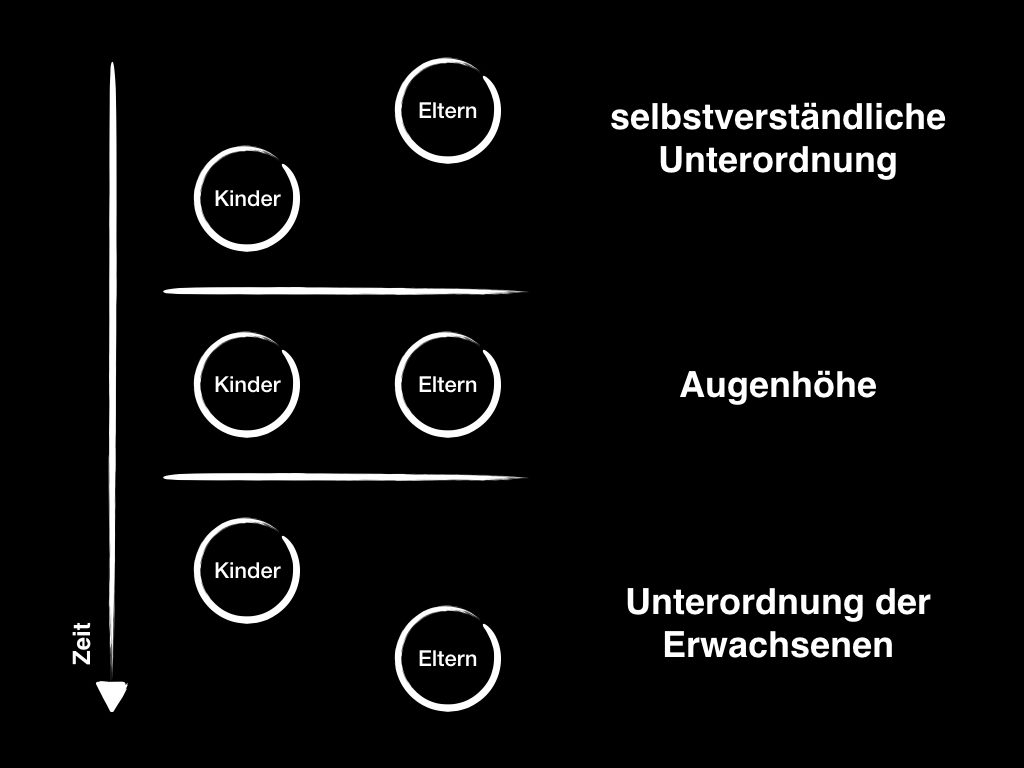

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Welt weitergedreht hat. Die „alte Welt“ mit ihrer oft genug zu autoritären und einschränkenden Erziehung unterlag der Kritik, Menschen großzuziehen, die Freude am Funktionieren hätten. Diese Freude am Funktionieren brachte man mit den Gräueln der Nazizeit in Verbindung, und damit dies nie wieder geschehe, wollte man eine andere Form der Erziehung schaffen. Man wollte Kinder zu mündigen Bürgern erziehen, und selbst ein Soldat sollte kein Befehlsempfänger im Sinne des Wortes mehr sein, sondern ein Bürger in Uniform, der Befehle empfängt, aber diese im Zweifelsfall auch prüft. Man wollte keinen Zwang mehr und keine funktionierenden Untertanen, weshalb man spätestens seit den Siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ernsthafte Korrekturen an den Vorstellungen von Erziehung vornahm.

Wie funktioniert das, was wir wollen, eigentlich konkret?

Aber da neue Vorstellungen von Erziehung nicht heute erdacht und morgen implementiert werden, sondern eher Gegenstand eines langen Interaktions‑, Lern- und Gewöhnungsprozesses sind, hat dieser Prozess nicht einfach in seinem Optimum angehalten, sondern lief weiter, und zwar soweit, dass Kinder heute „auf Augenhöhe“, das heißt, wie kleine Erwachsene, behandelt werden. Man scheint sich diesbezüglich heute weitgehend einig zu sein: Sowohl in den allermeisten Elternratgebern als auch in den offiziellen Leitlinien der Bundesländer für Kindertagesstätten heißt es mehr oder minder, dass Kinder ein Recht auf Selbstbestimmung haben.

Aber wie funktioniert Selbstbestimmung genau? Wo beginnt sie, und wo hört sie auf?

- Soll ein Dreijähriger bestimmen, was am Sonntag zu Mittag gegessen wird?

- Soll eine Vierjährige ihre Eltern unterbrechen dürfen?

- Soll ein Urlaub abgebrochen werden, wenn es der siebenjährigen Tochter oder dem neunjährigen Sohn der Familie dort nicht gefällt?

Anhand dieser Fragen wird deutlich, dass wir zwar einerseits von Selbstbestimmung usw. reden, aber im konkreten Fall kaum sicher sind, was das genau bedeutet. So wird verständlich, warum heute vielen Eltern die Orientierung fehlt. Wir wissen nicht genau, was wir als Eltern noch „dürfen“ — wie viel Struktur muss ich meinem Kind vorgeben, und was kann es selbst entscheiden? Gleichzeitig wissen wir nicht, was wir Kindern wann schon zutrauen können — beim Essen oder bei der Freizeitgestaltung sind vielleicht (kleine? größere? große?) eigene Entscheidungen möglich, aber keineswegs bei… — ja, wo verlaufen eigentlich die Grenzen?

Winterhoff meint zu Recht, dass heutigen Eltern die Intuition abhanden gekommen ist. Es herrschen, so habe ich den Eindruck, Orientierungslosigkeit und Streit, während die erste, bereits mehr oder minder so erzogene Generation erwachsen wird.

Wir haben noch keine Methoden, wir haben nur Theorien: Wir glauben, dass Augenhöhe gut ist, aber wir wissen nicht genau, was das in dieser oder jener Situation und für dieses oder jenes Entwicklungsstadium konkret bedeutet. Wir kommen sicher eines Tages darauf, wo Augenhöhe gut für die Entwicklung ist und wo nicht. Die Gefahr lautet: Wenn Kinder zu früh und an den falschen Stellen wie kleine Erwachsene behandelt werden, entwickeln sie kaum Empathie und drehen sich quasi-narzisstisch um sich selbst. Aber das werden wir, wie gesagt, mit der Zeit lernen.

Die Ursache für die neuen Störungen

Das größere und ernstere Problem besteht meines Erachtens nicht in den Folgen der Erziehung auf Augenhöhe. So erzogene Menschen haben tatsächlich ernsthafte Probleme damit, einfach so zu „funktionieren“, und sie treffen Entscheidungen stärker vor dem Hintergrund eigener Interessen, als dies Angehörige früherer Generationen getan haben mögen. Insofern ist aus der Perspektive derer, die die Veränderungen bewirkt haben, nur herausgekommen, was auch intendiert war.

Das größere und ernstere Problem resultiert aus der Unterordnung der Eltern unter die Kinder. Ich möchte behaupten, dass wir derzeit eine rasant wachsende Zahl von Störungsfällen verzeichnen, denen wir methodisch kaum gewachsen sind, weil unsere Methoden aus einer Welt stammen, in der Störungen vor allem durch jene übergriffigen oder gar gewalttätigen „Einfälle“ in das Territorium eines Kindes verursacht wurden. Die militärisch wirkende Analogie verwende ich deshalb, weil dadurch umso klarer wird, um was es sich dabei handelt: um eine Grenzverletzung — und zwar bevor die Grenzen stabil sind.

Was tun wir aber, wenn es nicht um Grenzverletzungen geht, sondern gar keine Grenzen vorhanden sind?

Das ist die Konsequenz der Unterordnung der Eltern unter die Kinder: Kinder entwickeln keinerlei Grenzen. Sie verharren in einer frühkindlichen Entwicklungsphase, in der es ihnen noch nicht möglich ist, zwischen sich und anderen Menschen bzw. zwischen dem, was sie etwas angeht und was andere betrifft, zu unterscheiden. Sie sind in gewisser Weise allein auf der Welt, und zwar in dem Sinn, als seien sie der Mittelpunkt der Welt oder als gehöre die Welt ihnen. Wer keine Grenzen erfahren hat, kann auch keine Empathie entwickeln. Die Folge ist, dass andere Menschen wie Objekte im eigenen Verfügungsraum behandelt werden, aber nicht wie andere Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen.

So aufwachsende Kinder werden nicht nur nicht erzogen, und sie werden auch nicht auf Augenhöhe bei ihrer Entwicklung begleitet. Ihnen wird vielmehr die Kontrolle überlassen: die Kinder bestimmen das Wochenendprogramm, legen selbst fest, wann sie ins Bett gehen — und am schlimmsten: Viele Eltern fühlen sich für die Laune und den aktuellen Zustand des Kindes verantwortlich. „Der Paul kann ganz schlecht einschlafen. Da muss ich dabei bleiben.“ — sagt die Mutter eines Dreijährigen und verbringt jeden Abend zwei Stunden damit, das Kind zum Einschlafen zu bewegen. Mami „macht“ quasi, dass das Kind schläft.

Was tun wir? Ignorieren und weitermachen oder hinsehen und lernen?

Während in der „alten Welt“ Störungen v.a. durch übergriffige oder gewalttätige Grenzverletzungen entstanden sind, entstehen sie in der „neuen Welt“ durch das mehr oder minder vollständige Fehlen von Grenzen. Die Methoden aber, die heute in Ausbildungen und an Hochschulen vermittelt werden, sind zur Bearbeitung solcher „Grenzenlosigkeiten“ kaum geeignet. Hinzu kommt, dass die heutigen Lehrer oft noch in der „alten Welt“ sozialisiert wurden oder der Annahme aufsitzen, die „alte Welt“ sei nach wie vor das Hauptproblem. Freilich ist die „alte Welt“ noch da, und freilich brauchen wir die dafür entwickelten Methoden auch weiterhin, aber nach meinem Dafürhalten wird derzeit insbesondere in den Hochschulen und den steuernden Institutionen (Jugendämter, Schulämter) zu häufig weggesehen. Wir beschäftigen uns gern mit Inklusion oder mit dem allgegenwärtigen Fachkräftemangel, während vor unseren Augen ein Problem wächst, das im schlimmsten Fall einfach „ideologisch wegdiskutiert“ wird, indem kritische Stimmen als Teil jener „alten Welt“ (etwa als „konservativ“ oder „patriarchal“) denunziert werden. Es gibt wohl kaum einen Bereich, in dem ideologisierter diskutiert wird als in der Bildung. Aber so ist es, wenn man etwas (noch) nicht weiß — man glaubt. Und wenn die Realität die Gnade besitzt, den eigenen Annahmen zu folgen, hatte man Recht. Andernfalls kann man immer noch die Realität ignorieren — und man prüfe sich selbst, inwiefern das zutrifft 😉 — oder sich von der Realität belehren lassen.

Die Erweiterung des Wahrnehmungs- und Methodenspektrums als Antwort auf die neuen Störungen

Wenn wir uns heute von der Realität belehren lassen wollten, müssten wir zunächst genau hinsehen und uns fragen, von welchen Grundannahmen wir ausgehen und aus welcher Zeit diese Annahmen stammen und unter welchen Umständen sie entstanden sind. Wenn wir so die unseren Handlungen zugrundeliegenden Leitsätze gefunden haben, können wir sie prüfen. An dieser Stelle will ich deutlich sagen, dass ich nicht „Recht haben“ will. Am Ende entscheidet sich immer am Einzelfall, was zutrifft und was nicht zutrifft, was ggf. hilft oder eben nicht hilft. Das Ziel meiner Argumentation ist lediglich, das „Wahrnehmungsspektrum“ und den „methodischen Handlungsspielraum“ für den Bedarfsfall zu erweitern. Ob es den Bedarfsfall gibt, darüber kann man sich streiten, wobei ich die generelle, ideologisierte Diskussion gern vermeide und lieber am konkreten Fall bleibe.

Angenommen, es gäbe den Bedarfsfall, dann könnten die hier skizzierten Fragen und Argumente einen Weg zu adäquateren Methoden weisen. Als Interventionist sollte ich in der Lage sein festzustellen, ob etwas adäquat oder nicht adäquat ist, wann jemand unter den Folgen eklatanter Grenzverletzungen leidet oder zu wenige Grenzen erfahren hat. Die Methode richtet sich immer nach dem Phänomen, und wenn sich die Phänomene ändern, kann es sein, dass die Methoden nicht mehr passen. Dann sollte darüber nachgedacht werden.

Vielleicht ist es ja eine Mischung, die am Ende hilft — die Grundhaltung aus der neuen Welt in Verbindung mit der einen oder anderen Technik aus der alten Welt? Es geht nicht darum zu brechen, man kann Grenzen erklären, aber man muss sie setzen — und m.E. sollte man den Behaviorismus nicht vergessen, denn oft genug funktioniert er einfach — und das ganz ohne postmodernistische Begründungen oder komplizierte Herleitungen aus der Systemtheorie zweiter Ordnung.

Die Methoden, die wir heute kennen und benutzen waren einmal neu und haben sich erst mit der Zeit und sicher auch gegen Widerstände durchgesetzt. Sie sind aus bestimmten Gründen entstanden und waren und sind nach wie vor hilfreich. Aber meines Erachtens gilt es zu prüfen, in welchen Fällen, wann und unter welchen Umständen bestimmte Methoden wirksam sind.

Wenn ein Mensch in seiner Entwicklung keine Grenzen erfahren hat, sind Methoden, die an seiner Resilienz ansetzen, fehl am Platz. Gänzlich verrückt wird es, wenn ich bei jemandem, der sich mehr oder minder ausschließlich um sich selbst dreht, nach Ressourcen suche. Der Begriff der Ressource bezieht sich ja auf etwas, das mir unter widrigen Umständen als Stärke oder als Halt dienen kann. Aber wenn jemand gleichsam allein auf der Welt ist und gewohnt ist, alles zu bekommen, was sie oder er möchte, ist der Begriff der Ressource hinfällig. Dann brauchen wir andere Begriffe — und andere Methoden.

Jede Zeit hat ihre eigenen Probleme — und Antworten

Es geht nicht darum, zurück in jene „alte Welt“ zu gehen und irgendeine „gute, alte Autorität“ wiederzubeleben. Das wünscht sich derzeit zwar eine nicht zu verachtende Gruppe von Menschen, aber das würde nicht funktionieren, denn eine solche „Rolle rückwärts“ schiene nur einfacher, sie wäre es nicht, im Gegenteil. Die Probleme der Gegenwart kann man nur lösen, wenn man angemessene Mittel (er)findet. Diese können Elemente früherer Methoden enthalten, aber es werden immer Mischungen aus bereits bekannten Methoden und neuen Versuchen sein. Den durch die Unterordnung ihrer Eltern in ihrer Entwicklung gestörten Menschen mit blanker Autorität zu begegnen, wäre schon im Ansatz falsch, da sich diese Autorität kaum durchsetzen könnte, denn sie wäre angesichts der heutigen Rechtslage viel zu angreifbar. Es wird also einer langen Reihe von Versuchen bedürfen, wie sich Grenzen ohne direkten Zwang schaffen lassen und wie Grenzen „nachsozialisiert“ werden können. Meines Erachtens stehen wir, was die praktische Umsetzung betrifft, noch ganz am Anfang.